Syngenta à la COP30 : le monde a-t-il vraiment besoin de plus de poison ?

Florian Blumer, 5 novembre 2025

Premier producteur mondial de pesticides, Syngenta est rarement associé à des initiatives climatiques. Lorsque la multinationale bâloise fait la une, il est généralement question de ses bénéfices record… ou des conséquences désastreuses de ses activités sur les êtres humains et l’environnement, notamment dans les pays à faible revenu. Car c’est là que Syngenta écoule en masse des produits bannis en Suisse et dans l’Union européenne – parce qu’ils polluent l’eau potable, déciment les abeilles et empoisonnent celles et ceux qui les manipulent.

Rien d’étonnant, dès lors, à ce que Syngenta dépense sans compter depuis des années pour polir son image: le géant de l’agrochimie cherche aujourd’hui à se positionner comme un acteur clé de l’agriculture durable et un défenseur engagé du climat. Sur son site internet, le ton se veut grave: la communauté internationale doit «s’attaquer de manière décisive au changement climatique». L’agriculture, en particulier, est appelée à jouer un rôle central en raison de son impact écologique majeur. Ses pratiques doivent «changer fondamentalement», affirme l’entreprise.

Un diagnostic qui sonne juste, certes. Mais à quoi ressemblerait vraiment le traitement que le docteur Syngenta entend prescrire à la planète? Avec Carla Hoinkes, experte en agriculture chez Public Eye, nous avons passé l’ordonnance au crible. Verdict : ce n’est pas la patiente – la Terre – qui en sortirait renforcée, mais bien le médecin autoproclamé.

Agriculture dégénérative

À ce jour, le géant bâlois de la chimie passé en mains chinoises n’a toujours pas défini le moindre objectif pour réduire l’empreinte carbone de sa chaîne de valeur. Et si la fabrication des principes actifs de ses pesticides, très gourmande en pétrole, constitue la principale source de ses émissions de gaz à effet de serre, impossible d’en mesurer l’ampleur, la multinationale n’ayant à ce jour pas communiqué ces chiffres à l’échelle du groupe.

La thérapie prônée par Syngenta s’intitule «agriculture régénérative». Un terme a priori séduisant, qui évoque des pratiques agroécologiques holistiques initialement portées par un mouvement citoyen mondial et par des agricultrices et agriculteurs engagé·e·s. L’idée? Restaurer la fertilité des sols épuisés, tout en renforçant leur capacité à stocker du carbone.

Ces méthodes ont été volontairement définies de façon souple, pour permettre des ajustements locaux. Une marge de manœuvre que Syngenta et consorts exploitent à leur avantage: au lieu d’en embrasser l’approche holistique, ils en extraient les éléments les plus compatibles avec leur modèle économique, les modifient à leur convenance et les transforment en arguments marketing.

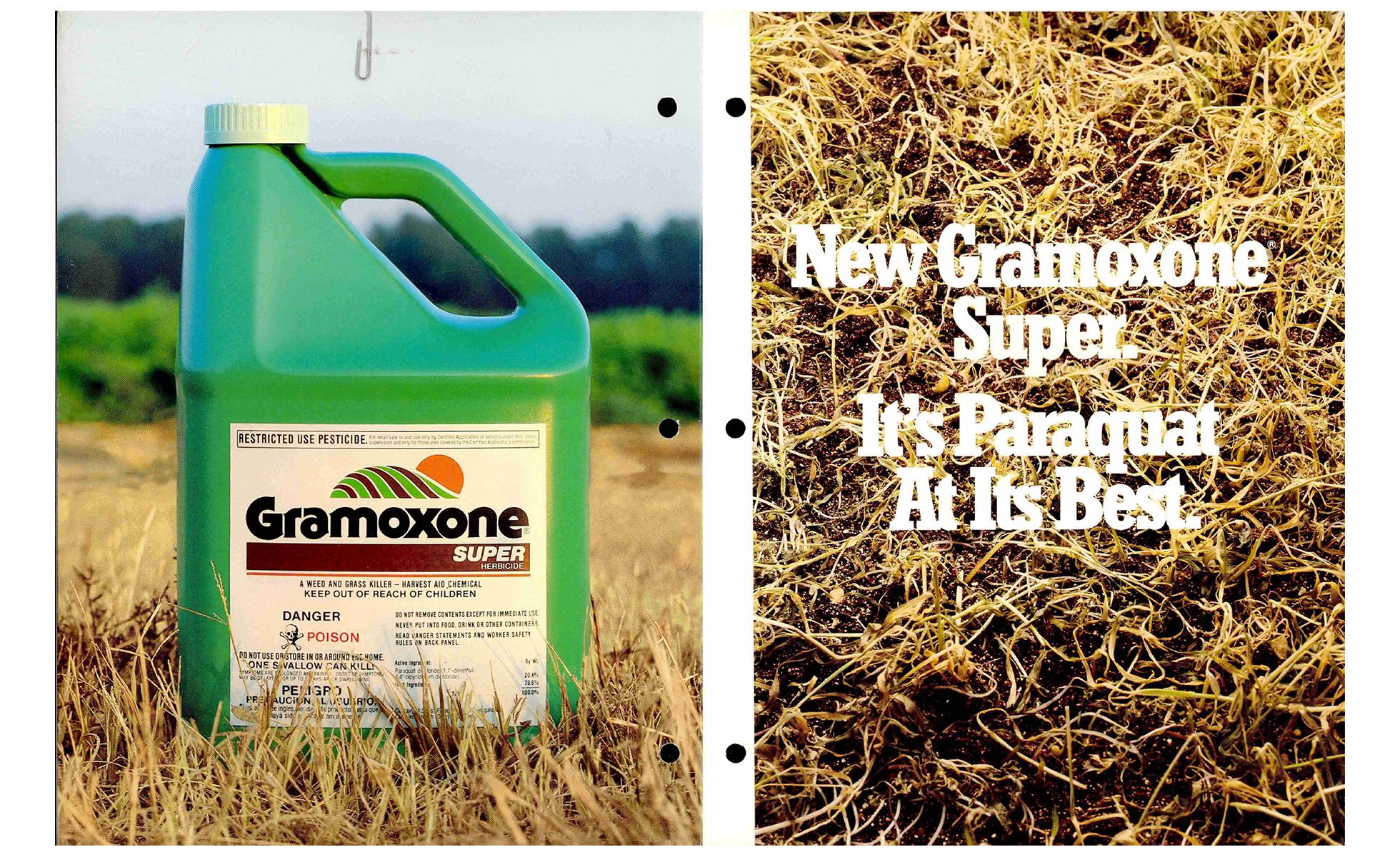

Le groupe bâlois mise notamment sur des pratiques consistant à réduire ou à éliminer le labour afin de ménager les sols. En soi, cette approche peut effectivement se révéler bénéfique. Sauf que, chez Syngenta, la charrue n’est pas remplacée par des solutions écologiques, mais par des pulvérisations d’herbicides à grande échelle. Dans son rapport climatique, Syngenta va jusqu’à vanter son désherbant Gramoxone, à base de paraquat. Extrêmement toxique, létale à dose infime, la molécule est interdite dans plus de 70 pays. Et pourtant, c’est ce produit que l’entreprise ose présenter comme moteur d’une agriculture respectueuse du climat.

Syngenta intègre l’usage d’herbicides dans sa définition de l’agriculture régénérative. Ce glissement sémantique lui permet d’affirmer dans son rapport de durabilité qu’en 2024, plus de 16 millions (sic!) d’hectares auraient bénéficié de pratiques régénératives. À y regarder de plus près, il suffit qu’une seule technique soit appliquée – par exemple pulvériser un désherbant – pour que la parcelle concernée entre dans ce bilan flatteur.

Pour le réseau Regeneration International, qui fédère des organisations paysannes du monde entier, il n’y a pas débat: cette soi-disant «régénération» est en réalité une dégénérescence. Les pesticides chimiques nuisent à la fertilité au lieu de l’améliorer. Une étude comparative menée sur 40 ans a démontré que les sols les plus vivants, les plus productifs et les plus aptes à stocker le carbone sont ceux qui sont cultivés sans intrants de synthèse.

Déréguler, au nom du climat

En dépit des connaissances scientifiques accumulées sur les causes et les conséquences des maux dont souffre la planète, le docteur Syngenta s’entête: son remède pour sauver le climat, c’est la «protection phytosanitaire», euphémisme maison pour désigner les pesticides. Petra Laux, sa responsable du développement durable, affirme sur le site de l’entreprise qu’il faut équiper les agricultrices et agriculteurs de produits chimiques et de technologies de précision afin de leur permettre de cultiver davantage sur des surfaces moindres, et de réduire ainsi leur impact environnemental. Une logique qui repose sur un mythe largement discrédité, mais qui a la dent dure: celui selon lequel les pesticides seraient indispensables pour nourrir l’humanité.

De l’avis de Syngenta, le véritable problème viendrait du fait que les remèdes «miracles» contenus dans son armoire à pharmacie ne sont pas assez librement accessibles. C’est pourquoi, au nom de la lutte contre le changement climatique, Petra Laux appelle non seulement à promouvoir l’agriculture «régénérative», mais aussi à assouplir la réglementation sur les pesticides.

Et c’est exactement ce que Syngenta et ses alliés ont obtenu l’an dernier au Brésil, principal marché du groupe bâlois: avec l’appui du puissant lobby agroalimentaire et contre la volonté du président Lula, le Congrès a significativement édulcoré les lois nationales encadrant les pesticides.

On entendra sans doute la même petite musique à la COP de Belém. Car c’est Petra Laux elle-même qui embarquera aux côtés d’Albert Rösti et de ses champion·ne·s du climat, avec toute la légitimité que lui conférera sa place dans la délégation officielle.

«Allons, tu as peur que je t’empoisonne? Mange la moitié rouge, je mangerai l’autre.» (la reine offrant la pomme fatale à Blanche-Neige)

Florian Blumer est journaliste de formation et travaille depuis deux ans chez Public Eye en tant que reporter et chercheur.

Contact: florian.blumer@publiceye.ch

Ce texte est une traduction de la version originale en allemand.

Le blog #RegardDePublicEye

Nos expert∙e∙s, journalistes et porte-parole commentent et analysent des faits surprenants, cocasses ou choquants, liés aux pratiques des multinationales et à la politique économique. Depuis les coulisses d’une ONG d’investigation, et en portant un regard critique sur le rôle de la Suisse.