Crédits carbone Comment le trader Mercuria veut monétiser la forêt brésilienne

Adrià Budry Carbó, en collaboration avec Manuel Abebe, 12 novembre 2025

Il n’aura fallu que trois jours. Le 20 septembre dernier, la presse brésilienne se fait l’écho d’une réunion entre Public Eye et des représentants des mouvements sociaux du Tocantins (centre-nord du Brésil). A l’ordre du jour, le programme juridictionnel de réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts (J-REDD+) impulsé par le géant genevois du négoce Mercuria. Public Eye, qui aurait qualifié ce type d’initiatives de «fausse solution» pour lutter contre la crise climatique, préparerait déjà un rapport «détaillé». Celui-ci reste à écrire mais, depuis le Brésil, plusieurs acteurs nous somment de nous expliquer sur notre intérêt pour le Tocantins ainsi que sur «l’objectif» du rapport.

La «course» vers Belém

Si le sujet est sensible, c'est que ce type de crédits de compensation s’annoncent comme un axe central des négociations lors de la COP30 de Belém (10-21 novembre 2025), en vue d'atteindre la neutralité carbone. Le programme officiel consacre deux journées aux marchés du carbone avec la «mise en vitrine» des programmes-pilote juridictionnels J-REDD+ comme celui du Tocantins ou du Pará, un autre État brésilien où des ONG ont dénoncé les pressions que subissent les peuples traditionnels en lien avec ces programmes.

Au cœur de ce marché, les crédits carbone, des certificats représentant l’équivalent d’une tonne de CO₂ évitée ou séquestrée par un projet de «compensation», finançant par exemple la protection ou la restauration des forêts. Les REDD+ juridictionnels ou J-REDD+ comparent la réduction effective des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts sur toute une juridiction, si aucune mesure n’est mise en place et par rapport à une référence historique. Contrairement aux projets REDD+ plus localisés, les programmes J-REDD+ génèrent des crédits à large échelle et sont donc potentiellement plus lucratifs. La réduction des émissions de CO₂ enregistrée est comptabilisée en crédits carbone, dont une partie des recettes est réservée pour les États et les communautés qui préservent leur écosystème.

Les enjeux sont énormes, car la problématique de la déforestation est bien réelle dans l’État du Tocantins. Soumise à une forte expansion agro-industrielle, cet État près de 7 fois plus grand que la Suisse subit un rythme de déboisement supérieur à celui d’autres États amazoniens. Avec une végétation constituée à près de 91 % du biome Cerrado, une savane tropicale caractéristique de l’Amérique latine, le Tocantins a vu le rythme de son déboisement bondir de 5 % en un an, avec plus de 223’000 hectares détruits en 2023, d’après les données de l’Institut national brésilien de recherches spatiales. Reste à voir comment les autorités locales et Mercuria entendent lutter contre cette tendance afin de pouvoir générer des crédits carbone.

Autre élément essentiel pour que ce business fonctionne : les programmes et projets de compensation carbone coûtent moins chers là où ils sont réalisés que s’ils l’étaient sur le lieu où le CO₂ est réellement émis. Cette différence de coûts est précisément ce qui alimente l’attrait des maisons de négoce comme Mercuria, présente sur ce marché transnational dès 2008. De quoi faire la fierté des élus locaux : «Les pays européens n’ont peut-être pas mis en œuvre les politiques de protection de l’environnement de la même manière que nous le faisons», plastronnait en juin 2023 le gouverneur de Tocantins Wanderlei Barbosa dans une vidéo promotionnelle où il apparaissait aux côtés du négociant genevois. «C'est pourquoi les multinationales de l'envergure de Mercuria se soucient de l'environnement dans d'autres endroits, où elles peuvent effectuer cette réparation», selon ses propos rapportés par un éditorialiste brésilien.

Via sa filiale singapourienne Silvania, lancée en 2023, le négociant soutient l’initiative «Race to Belém», un plan visant la levée d’au moins 1,5 milliard de dollars pour déployer des programmes J-REDD+ dans des régions amazoniennes ou proches de la plus grande forêt tropicale du globe. Outre au Tocantins, la maison de négoce a également signé des partenariats avec l’État voisin du Piauí, deux départements amazoniens péruviens et une province argentine. Le lancement d’un projet J-REDD+ en terres autochtones péruviennes a également été annoncé en juillet 2025.

Selon la communication de Silvania, ces programmes «donnent la priorité aux droits des peuples autochtones, à la préservation du patrimoine culturel et au développement durable, renforçant le rôle des communautés locales comme gardiennes de la forêt».

Des promesses de gain rapide

Les «gardiennes de la forêt» ne sont pas forcément du même avis. Le 7 juillet dernier, une alliance de onze communautés du Tocantins – mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST), communautés de descendants d’esclaves (Quilombos), agriculteurs familiaux ou groupements de femmes rurales – ont saisi le parquet fédéral brésilien (Ministério Público Federal ou MPF) et l’instance fédérale brésilienne qui supervise les J-REDD+ pour exiger la suspension immédiate du programme dans leur État. Le motif ? Les conditions de consultation des populations indigènes – libre, préalable et éclairée – n’ont pas été satisfaites, selon la plainte que Public Eye a pu consulter, et qui cible explicitement le secrétariat de l’environnement du Tocantins.

©

Ludimila Carvalho / VII Encontro Tocantinese de Agroecologia

©

Ludimila Carvalho / VII Encontro Tocantinese de Agroecologia

Selon l’article 6 de la convention 169 de l’Organisation internationale du travail, les communautés autochtones et traditionnelles doivent être consultées avant toute mesure législative ou administrative qui les affecte directement. Une problématique fréquente pour les projets miniers, pétroliers ou d’infrastructures des multinationales. Dans les pays ayant ratifié cette convention, comme le Brésil, l’absence de consulta previa peut entraîner l’annulation ou la suspension du permis d’exploitation.

Pour les signataires de la plainte, les ateliers du secrétariat de l’environnement de Tocantins «ne présentent pas d'information qui permettent de comprendre ce qu’est le programme REDD+ juridictionnel», les échanges se concentrant uniquement sur la répartition des bénéfices.

Afin de convaincre la population, les autorités locales ont mis le paquet, faisant miroiter un ruissellement d’argent frais dans le très agraire État du Tocantins. Paulo Rogério a assisté à certaines réunions en 2023 qui ont compté la présence d'équipes techniques ainsi que de «leaders communautaires sous mandat, afin d’améliorer l’acceptabilité du programme», critique le coordinateur de l’Articulação Tocantinense de Agroecologia (ATA), cosignataire de la plainte. «C’était une conversation complexe, basées sur des données hypothétiques, du type ‘x millions, vous les voulez ou pas? Prenez ce fric.’ C’était un processus de coercition, les communautés ont été contraintes», soutient-il.

50 millions de crédits carbone

D’ici à 2030, l'État du Tocantins ambitionne de générer 50 millions de crédits carbone, dont une première tranche de 17 millions pour la « récolte » 2020-24, selon la terminologie officielle. Chaque crédit représente une tonne métrique de carbone stockée par ses forêts et sa végétation native. Selon les rares informations disponibles, les recettes devraient être gérées par un Fonds Climat, dont l’organigramme n’a pas encore été officialisé, et devraient être partagée selon la clé de répartition suivante : 50% pour l’État, 25% pour les agriculteurs privés et 25% pour les villages indigènes et les communautés quilombolas.

L’État prévoit d’ores et déjà 2,5 milliards de réaux de recettes (370 millions de francs). Le calcul des retombées financières reste pourtant un exercice spéculatif, puisque les cours des crédits carbone sont sujets à de fortes variations. «On nous a dit que le prix des crédits carbone était fixé par le marché», ironise Paulo Rogério, le coordinateur de l’ATA.

C’est ici que Mercuria entre en jeu : selon des documents publics que nous avons consultés, les crédits devraient être commercialisés sur les marchés par une coentreprise détenue à plus de 95% par Mercuria, Tocantins Carbono (le reste étant en mains de l’État tocantin).

De l’or noir au «vert carbone»

Fondée en 2004 à Genève, Mercuria est principalement connu comme un négociant de pétrole brut et produits raffinés, de gaz naturel et d'électricité. Jusqu’alors discrète, la multinationale s’est retrouvée propulsée sous les projecteurs en août 2025, lorsque son cofondateur Daniel Jäggi a pris part à la très informelle «Team Switzerland», chargée de défendre les intérêts commerciaux de la Suisse auprès de l’administration Trump.

Le négociant genevois revendique la commercialisation de plus de 6 millions de barils de brut par jour mais – au motif de son «rôle unique […] d’intermédiaire» – ne communique aucune donnée sur les émissions indirectes générées par l’usage des matières premières qu’il négocie. Public Eye les a estimées à 496 millions de tonnes d’équivalent CO₂ pour la seule année 2022. Depuis, le «plus suisse des grands négociants» (selon sa propre expression) ne publie plus d’informations sur les matières premières qu’il négocie.

À ce propos, lire notre rapport «Cent fois plus polluants que la Suisse – le bilan climatique accablant des négociants suisses en matières premières» (2024)

Au Tocantins, outre la commercialisation des crédits carbone, Mercuria est chargée, de structurer le programme J-REDD+. L’entreprise qui se positionne comme simple «intermédiaire» a par ailleurs investi 15 millions de réaux dans la fondation de Tocantins Carbono en 2022 (près de 3 millions de francs). «C’est un pari sur le futur», résume la chercheuse et activiste brésilienne Diana Aguiar qui a analysé la procédure de mise en concours du programme.

En contrepartie, la vente de chaque crédit forestier généré sur le territoire de Tocantins rapporte une commission de 3% à Tocantins Carbono. Une autre commission de 3,5% est perçue par l'entité qui a lancé l’appel d’offres de ce programme, Tocantins Parcerias. Ce n’est qu’après ces deux ponctions que la manne devrait être répartie entre les différents groupes d’intérêts.

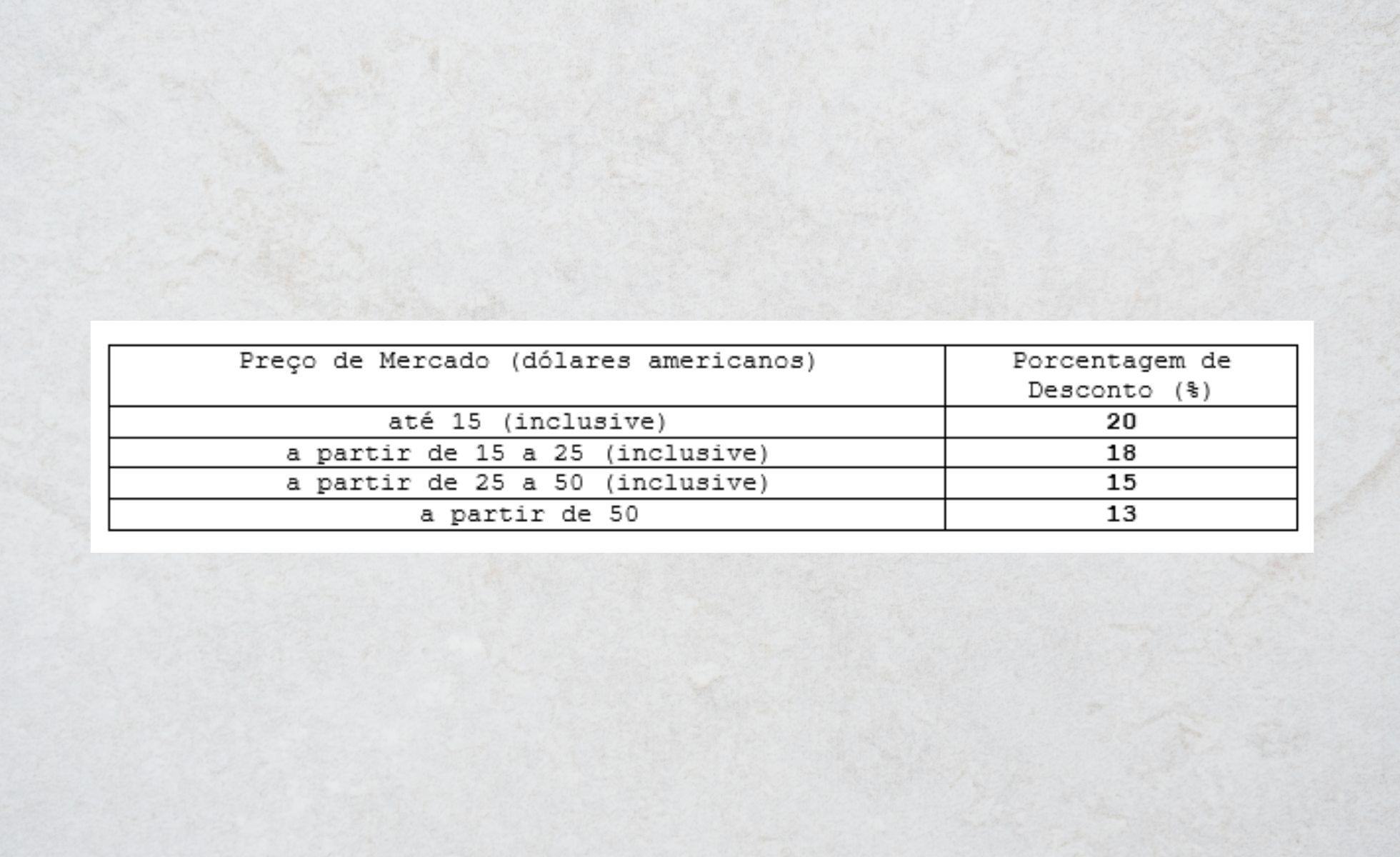

Le contrat réserve une autre contrepartie à Mercuria, de taille. Selon l’accord confidentiel entre le négociant et l’État du Tocantins que Public Eye a pu consulter, la maison de négoce bénéficiera de rabais importants si elle souhaite racheter des crédits carbone : jusqu’à 20% si le prix de marché est égal ou inférieur à 15 dollars la tonne et, suivant un taux dégressif, un minimum de 13% si le prix est supérieur à 50 dollars. Or dans le contrat, l’entreprise a clairement manifesté son intention «d’acheter 100% (cent pour cent) des crédits carbone générés» au Tocantins.

Les montants perçus pourraient être élevés. Si l’on se base sur les 2,5 milliards de réaux de revenus envisagés par l’État du Tocantins pour ses 50 millions de crédits carbone, une tonne de carbone serait valorisée à 8,6 dollars. Si Mercuria s‘adjugeait les 17 millions de crédit carbone générés en 2020-2024, elle bénéficierait donc – avec son rabais préférentiel de 20% – d'un profit garanti de plus de 29 millions de dollars US. Une marge qui intéresserait toute maison de négoce, sans parler des possibilités de spéculer sur un cours mondial à la hausse du crédit carbone. De leur côté, et en gardant les mêmes bases de calcul, les communautés traditionnelles recevraient – via des mécanismes qui restent à préciser – un montant de quelque 27 millions de dollars.

Au final, les termes du contrat sont si généreux et si flexibles qu’ils pourraient permettre à Mercuria de capter la majeure part du profit des crédits carbone, et ce pendant toute la durée d’un contrat courant jusqu’à fin 2032.

Contactée puis relancée à deux reprises par Public Eye sur tous ces points, Mercuria n’a pas donné suite à nos questions.

L’Amazonie, nouvel eldorado des traders

Si les traders s’intéressent au «poumon vert de la planète», c’est parce que le crédit carbone est un produit échangeable à l’échelle mondiale au même titre que le baril de pétrole, la tonne de charbon ou l’once d’or. Pour reprendre les propos de son inventeur, la compensation carbone est «une matière première que l’on ne peut ni voir, ni sentir, ni toucher». Elle offre l’avantage d’exister principalement sur papier, de n’avoir besoin ni d’être stockée ni transportée et d’apparaître vertueuse. Et surtout : elle promet des rendements croissants à mesure qu’approche l’échéance de 2050 – la date butoir fixée par l’Accord de Paris pour atteindre la neutralité carbone et rester sous 1,5 °C de réchauffement.

©

© Website Silvania © Victor Moriyama / Greenpeace

©

© Website Silvania © Victor Moriyama / Greenpeace

Selon une étude du cabinet de conseil McKinsey de 2021, le marché volontaire des crédits carbone pourrait dépasser 50 milliards de dollars en 2030. Pour Mercuria, la logique économique est imparable : les crédits J-REDD+ pourraient devenir la matière première climatique la plus recherchée de la décennie. Plus les États échoueront à réduire leurs émissions domestiques, plus la valeur des crédits augmentera – une mécanique que tout trader connaît par cœur.

Une procédure émaillée de risques de conflits d’intérêts

Dans le Tocantins, des représentants du puissant secteur de l’agronégoce ne se disent pas plus convaincu que les communautés traditionnelles par le programme.

« Imaginez que vous renonciez à couper un arbre dans votre jardin pour vendre à quelqu'un d'autre le droit de polluer l'équivalent. C'est absurde. La nature n'y gagne rien »,

déclare Paulo Corazzi, représentant de l’association des producteurs ruraux Aprorios, qui dénonce régulièrement «l’arnaque» des crédits carbone sur sa page Instagram.

Une analyse juridique, consultée par Public Eye, dénonce la violation des droits fonciers des agriculteurs, l’opacité dans laquelle s’est déroulé tout le processus – notamment via la constitution d’entités légales de droit privé permettant de contourner les normes publiques de transparence au Brésil – et voit dans la répartition des bénéfices une compromission avec la souveraineté nationale.

Outre la possibilité pour Mercuria de racheter tous les crédits qu’elle commercialise, le programme suscite d’autres risques de conflits d’intérêt. Selon des documents officiels consultés par Public Eye, une entreprise désormais contrôlée à 50% par Mercuria, Geonoma, est chargée des aspects techniques du projet en lien avec le volume de crédits carbone générés. L'un de ses directeurs est aussi directeur de Tocantins Carbono et de Mercuria Brasil.

Pour Winnie Overbeek, chercheur au World Rainforest Movement,

« l’architecture de ce type de programmes invite à la manipulation et aux fraudes. Tout le monde a intérêt à générer plus de crédits car tous les acteurs touchent des commissions sur leur vente. Ils n’ont aucun plan de réduction mais promettent juste qu’il y aura davantage de contrôle. »

Le calendrier de la procédure d’appel d’offres public du programme J-REDD+ du Tocantins soulève également des questions. Selon les documents de la procédure analysés par Public Eye, Tocantins Parcerias, l’entité créée par l’État, n’a laissé que deux semaines aux entreprises candidates pour présenter leurs projets. Les offres des deux autres candidats, des cabinets de conseil, ont été écartées car elles ne remplissaient pas « les critères minimums de sélection du partenariat », notamment celui de la capacité financière ou pour avoir envoyé des documents en langue étrangère, selon le comité spécial de sélection.

Du côté des autorités, on mène tambour battant les politiques J-REDD+, au point où la loi encadrant la politique de l’État du Tocantins en matière de crédits carbone est entrée en vigueur début 2023, soit après l’ensemble de la procédure d’appel d’offres.

Corruption et accaparement «écologique»

Fondé en 1988, l’État agraire du Tocantins compte de multiples affaires de corruption. Trois gouverneurs ont été écartés pour des irrégularités durant leur mandat. Le dernier en date, Wanderlei Barbosa (celui qui apparaissait aux côtés de Mercuria) a été suspendu pour une durée de six mois le 3 septembre dernier, de même que son épouse qui occupait également des fonctions publiques. Ils auraient été impliqués, avec des membres du gouvernement précédent, dans un vaste schéma de corruption en lien avec le détournement de paniers alimentaires commencé pendant la pandémie de Covid.

Le secrétaire de l’environnement Marcello Lelis, en charge du dossier J-REDD+ et interlocuteur privilégié de Mercuria, a lui aussi été écarté peu de temps après Wanderlei Barbosa. Il a également fait l’objet d’une condamnation d’inéligibilité de huit ans pour «abus de pouvoir économique, acquisition excessive de carburants et excès dans l’embauche de militants électoraux» lorsqu’il s’est présenté aux élections de 2012. Ironie du sort, les multiples affaires de corruption qui secouent la région pourraient pénaliser le projet J-REDD+ porté par les autorités. «La valeur des crédits carbone qui sera négociée sur les marchés dépend beaucoup de la réputation du Tocantins comme État», résume la chercheuse Diana Aguiar.

Les communautés traditionnelles, elles, craignant que les J-REDD+ ne viennent accentuer un phénomène déjà connu, celui de l’accaparement de terres sous couvert de préservation écologique, ou «grilagem verde». Au Brésil, le cadastre environnemental, à usage auto-déclaratif, est en effet fréquemment utilisé par des propriétaires terriens pour s’accaparer des terres préservées en les enregistrant comme leurs propres réserves compensatoires.

Or «la quasi-totalité de la cinquantaine de Quilombos de la région ne possède pas de titre foncier. De même que certains villages indigènes», soutient Paulo Rogério, rappelant à quel point la question foncière est historiquement chargée. Pour le représentant d’ATA, il est impératif de mettre en place une régulation foncière avant d’instaurer un programme J-REDD+ : «Ces programmes constituent une nouvelle tentative de s’approprier des territoires jusqu’alors préservés et de les céder à des entreprises. Tout le monde sera affecté par cette mise sous enclos».

Faute de réaction des autorités, la coalition autour d’ATA et de Paulo Rogério a déposé, début septembre, une nouvelle plainte visant à suspendre le programme J-REDD+ auprès de la 6e chambre du parquet fédéral, qui défend les droits des populations autochtones et communautés traditionnelles. Mi-octobre, celle-ci a renvoyé le dossier au procureur fédéral du Tocantins.

Dans la jungle des crédits carbone

À l’ouverture de la COP30, le cadre juridique des J-REDD+ reste pour le moins incertain. Le programme de l’État voisin et hôte de la COP30, le Pará, fait l’objet d’une demande de suspension immédiate par le parquet fédéral brésilien. Les procureurs affirment que le gouvernement local a participé à une vente anticipée de crédits carbone, ce qui violerait la législation nationale. Le fait de fixer par avance des conditions précises de vente, comme le volume de réduction d’émissions, un prix fixe et un calendrier de livraison des crédits constituerait une prévente illégale, selon les procureurs fédéraux du Pará. «Ces crédits n’existent même pas encore», a déclaré leur chef de bureau Felipe de Moura Palha e Silva au média environnementaliste Mongabay.

Au Pérou, les autorités de la région amazonienne d’Ucayali ont également signé, en décembre 2021, un accord avec Mercuria en vue du développement d’un programme J-REDD+. Il est actuellement contesté par le gouvernement central qui plaide que les gouvernements régionaux ne peuvent commercialiser des crédits carbone avant qu’un système de comptabilité nationale ne soit mis en place.

Au Tocantins, Mercuria a cherché à prévenir tout imprévu. Le contrat signé avec l’État régional stipule que ce dernier doit « prendre toutes les mesures judiciaires et administratives » nécessaires contre toute loi ou règlement qui viendrait entraver le programme J-REDD+.