CO₂-Zertifikate Wie Mercuria den brasilianischen Wald zu Geld machen will

Adrià Budry Carbó, Mitarbeit Manuel Abebe, 12. November 2025

Am 20. September berichtete die brasilianische Presse bereits über ein Treffen, das nur drei Tage zuvor zwischen Public Eye und Mitgliedern sozialer Bewegungen aus Tocantins (ein Bundesstaat im nördlichen Mittelbrasilien) stattgefunden hatte. Thema war das sogenannte jurisdiktionelle Programm zur Reduzierung der Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung (J-REDD+) im Bundesstaat, das vom Genfer Konzern Mercuria vorangetrieben wird. Public Eye hätte diese Initiative als «Scheinlösung» im Kampf gegen die Klimakrise bezeichnet und würde bereits einen «detaillierten Bericht» dazu vorbereiten. Seitdem fordern uns diverse Akteure aus Brasilien auf, den Grund für unser Interesse an Tocantins sowie das «Ziel» des Berichts zu erläutern.

Das «Wettrennen nach Belém»

Das Thema ist deshalb so heikel, weil diese Art von Klimakompensation ein zentraler Verhandlungspunkt bei der COP30 in Belém ist, wo es um Erreichung der Pariser Klimaziele geht. Das offizielle Programm der COP30 widmet sich zwei Tage lang den CO2-Märkten und präsentiert Pilotprogramme nach dem Ansatz J-REDD+ wie jene in Tocantins oder auch im Bundesstaat Pará. In letzterem kritisieren NGOs, dass die Programme mit einem erheblichen Druck auf traditionelle Völker einhergehen.

Bei diesem Markt wiederum geht um es CO₂-Zertifikate: Diese bezeichnen das Äquivalent einer Tonne CO₂, die durch ein «Kompensationsprojekt» vermieden oder gespeichert wurde. So ein Projekt kann z.B. Waldschutz oder Wiederaufforstung finanzieren. Der Ansatz J-REDD+ misst die tatsächliche Reduzierung der Emissionen aufgrund von Entwaldung und Waldschädigung, die in einem Staatsgebiet erzielt wird und vergleicht das Resultat mit der Entwicklung ohne Massnahmen, ausgehend von einem historischen Referenzwert. Im Vergleich zu den klassischen, eher lokal ausgerichteten Projekten nach REDD+ generieren Programme nach J-REDD+ ein viel grösseres Volumen an CO₂-Zertifikaten und sind entsprechend lukrativer. Die erzielte CO₂-Reduktion wird in Form von Emissionsgutschriften, auch CO₂-Zertifikate genannt, verbucht. Ein Teil der Einnahmen aus diesen Gutschriften soll an Staaten und die Bevölkerungsgruppen gehen, die ihr Ökosystem schützen.

Entwaldung ist in Tocantins, der fast siebenmal so gross wie die Schweiz ist, ein riesiges Problem. Der Bundesstaat kämpft mit der starken Expansion agroindustrieller Unternehmen: Die Entwaldung schreitet schneller voran als in allen anderen Bundesstaaten im Amazonasgebiet. Die Vegetation besteht zu fast 91 Prozent aus «Cerrado», einer für Lateinamerika charakteristischen tropischen Savanne. Die Abholzungsrate hat sich in Tocantins laut Daten des brasilianischen Nationalen Instituts für Weltraumforschung innerhalb des letzten Jahres nochmals um 5 Prozent erhöht: Im Jahr 2023 wurden über 223’000 Hektar zerstört. Man darf gespannt sein, wie die lokalen Behörden und Mercuria diesen Trend zur Generierung ihrer CO2-Zertifikate umkehren wollen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für dieses Geschäftsmodell ist, dass CO₂-Kompensation dort, wo sie durchgeführt wird, weniger kostet als am Ort der tatsächlichen CO₂-Emissionen. Genau dieser Unterschied macht die Sache für Rohstoffhändler wie Mercuria – das Genfer Unternehmen ist seit 2008 auf diesem transnationalen Markt tätig – so attraktiv. Worauf lokale Politiker stolz sind: «Europäische Länder haben die Umweltschutzpolitik vielleicht nicht auf die gleiche Weise umgesetzt wie wir», rühmt sich Wanderlei Barbosa, Gouverneur von Tocantins, in einem Werbevideo im Juni 2023, in dem er mit Mercuria-Vertretern zu sehen ist. «Deshalb kümmern sich so bedeutende multinationale Unternehmen wie Mercuria um die Umwelt an anderen Orten, wo sie diese Regeneration durchführen können», zitiert ihn ein brasilianischer Zeitungsartikel.

Über die 2023 in Singapur gegründete Tochtergesellschaft Silvania unterstützt Mercuria die Initiative «Race to Belém»: Ein Projekt, das mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar für Klimaprogramme im Amazonasgebiet oder in benachbarten Regionen beschaffen soll. Neben Tocantins hat Mercuria auch Partnerschaften mit dem Nachbarstaat Piauí, zwei peruanischen Amazonas-Departementen und einer argentinischen Provinz geschlossen. Im Juli 2025 wurde ausserdem der Start eines J-REDD+-Projekts auf peruanischem Land angekündigt, das von indigenen Gemeinschaften bewohnt wird.

Laut Silvania stehen bei diesen Programmen «die Rechte der indigenen Völker, die Erhaltung des kulturellen Erbes und die nachhaltige Entwicklung» im Vordergrund und «die Rolle der lokalen Gemeinschaften als Hüterinnen des Waldes» soll gestärkt werden.

Druckversuche und Gewinnversprechen

Die besagten «Hüterinnen des Waldes» sehen dies allerdings ganz anders. Eine Allianz von elf Organisationen aus Tocantins – u.a. die Landlosenbewegung MST, Gemeinschaften von Nachkommen versklavter Menschen (Quilombos), Kleinbauernfamilien und Landfrauen-Vereinigungen – wandte sich am 7. Juli 2025 an die brasilianische Staatsanwaltschaft sowie an die nationale Aufsichtsbehörde für J-REDD+. Die Gruppe fordert die sofortige Suspendierung des Programms in ihrem Bundesstaat, weil die Voraussetzungen zur Anhörung der indigenen Bevölkerung im Hinblick auf eine freie, vorherige und informierte Zustimmung nicht gegeben seien. Die Public Eye vorliegende Beschwerde richtet sich explizit gegen das Umweltsekretariat von Tocantins.

©

Ludimila Carvalho / VII Encontro Tocantinese de Agroecologia

©

Ludimila Carvalho / VII Encontro Tocantinese de Agroecologia

Die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) legt in Artikel 6 fest, dass indigene und traditionelle Gemeinschaften vor jeder legislativen oder administrativen Massnahme, die sie direkt betrifft, konsultiert werden müssen. Dies ist bei Bergbau-, Erdöl- oder Infrastrukturprojekten multinationaler Unternehmen häufig ein Problem. Hat das betreffende Land, wie Brasilien, die Konvention ratifiziert, so kann das Fehlen einer vorgängigen Anhörung («consulta previa») zur Aufhebung der Betriebsbewilligung führen.

Aus der Sicht der Beschwerdeführenden bieten die Workshops des Umweltsekretariats von Tocantins «keine Informationen, die ein Verständnis des jurisdiktionellen REDD+-Programms ermöglichen», da es dort ausschliesslich um die Verteilung der Gewinne gehe.

Konkret: Die lokalen Behörden versprechen der Bevölkerung im ländlichen Bundesstaat Tocantins einen Geldsegen. Paulo Rogério, Koordinator des Netzwerks für Agrarökologie in Tocantins (ATA), war 2023 an einigen dieser Sitzungen dabei. Teilgenommen haben auch Techniker sowie «mandatierte Vertreter*innen von Gemeinschaften, um die Akzeptanz des Programms zu verbessern», kritisiert Paulo Rogério, der die Beschwerde mitunterzeichnet hat. «Es war ein schwer durchschaubares Gespräch, das auf ungesicherten Annahmen basierte. Nach dem Motto: ‹Wollt ihr x Millionen oder nicht? Nehmt das Geld doch!› Es ging darum, ein Einverständnis zu erzwingen, die Gemeinschaften wurden unter Druck gesetzt», kritisiert er.

50 Mio. CO₂-Zertifikate mit unklarem Preis

Bis 2030 will der Bundesstaat Tocantins 50 Millionen CO2-Zertifikate generieren, davon eine erste Tranche von 17 Millionen für die «Ernte» 2020-24 (gemäss offizieller Terminologie). Jedes Zertifikat entspricht einer Tonne CO2, die von den Wäldern und der lokalen Vegetation gespeichert wird. Nach den wenigen verfügbaren Informationen sollen die Einnahmen durch einen Klimafonds verwaltet werden, dessen Organisationsstruktur noch nicht festgelegt wurde. Die Gelder sollen wie folgt aufgeteilt werden: 50 Prozent für den Staat, 25 Prozent für private Landwirt*innen sowie 25 Prozent für indigene Dörfer und Quilombola-Gemeinschaften.

Der Staat rechnet mit Einnahmen in Höhe von 2,5 Milliarden Real (370 Millionen Franken). Diese Zahl ist jedoch höchst spekulativ, denn die Preise für CO2-Zertifikate schwanken stark. «Man hat uns gesagt, dass der Preis vom Markt bestimmt wird», bemerkt Paulo Rogério von ATA, ironisch.

Genau hier kommt Mercuria ins Spiel: Laut den von Public Eye analysierten Dokumenten sollen die Zertifikate von einem Joint Venture namens Tocantins Carbono auf den Markt gebracht werden. An diesem Joint Venture ist Mercuria mit über 95 Prozent beteiligt, der Rest befindet sich im Besitz des Bundesstaates Tocantins.

Vom schwarzen Gold zum «grünen CO2»

Mercuria wurde 2004 in Genf gegründet und ist vor allem als Händler von Rohöl und raffinierten Produkten, Erdgas und Strom bekannt. Der bisher unauffällig agierende Konzern geriet im August 2025 ins Rampenlicht: Mitgründer Daniel Jäggi beteiligte sich am sehr informellen «Team Switzerland», das die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz gegenüber der Trump-Administration vertreten soll.

Das Genfer Handelshaus gibt an, täglich über 6 Millionen Barrel Rohöl zu vermarkten. Daten zu den indirekten Emissionen, die durch den Verbrauch dieser Rohstoffe entstehen, veröffentlicht Mercuria jedoch nicht –unter Berufung auf seine «einzigartige Rolle […] als Zwischenhändler». Public Eye schätzt diese Emissionen allein für das Jahr 2022 auf 496 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent. Seitdem hat der nach eigener Einschätzung «schweizerischste unter den grossen Händler» keine Informationen mehr über die von ihm gehandelten Rohstoffe bekannt gegeben.

Lesen Sie dazu unseren Bericht « 100-mal die Schweiz: Die ungeschönte Klima-Bilanz der Schweizer Rohstoffhändler » (2024)

In Tocantins ist Mercuria neben dem Handel mit CO2-Zertifikaten auch für die «Strukturierung» des J-REDD+-Programms zuständig. 2022 hat das Unternehmen zudem 15 Millionen Real (fast 3 Millionen Franken) in die Gründung von Tocantins Carbono investiert. «Es ist eine Wette auf die Zukunft», kommentiert die brasilianische Forscherin und Aktivistin Diana Aguiar, die die Ausschreibung für das Programm unter die Lupe genommen hat.

Im Gegenzug erhält Tocantins Carbono eine Provision von 3 Prozent auf den Verkauf von in Tocantins generierten Waldzertifikaten. Eine weitere Provision in Höhe von 3,5 Prozent geht an eine öffentlich-rechtliche Gesellschaft namens Tocantins Parcerias, welche die Ausschreibung für das Programm lanciert hat. Erst nach diesen beiden Abzügen soll der restliche Gewinn unter den Interessengruppen aufgeteilt werden.

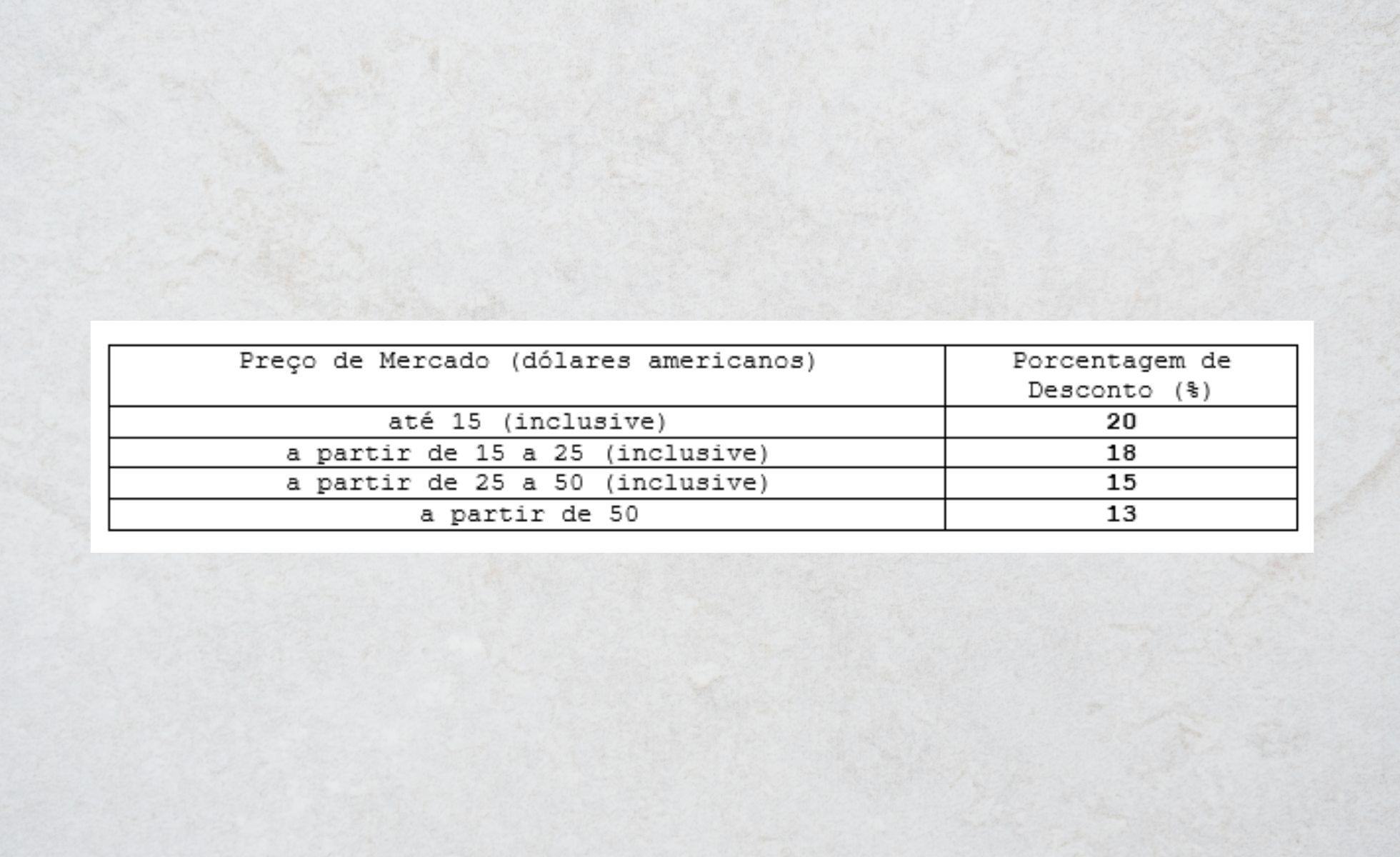

Der Vertrag sieht aber eine noch bedeutendere Gegenleistung für Mercuria vor. Gemäss der vertraulichen Vereinbarung zwischen dem Rohstoffhändler und dem Bundesstaat Tocantins, die Public Eye eingesehen hat, erhält Mercuria hohe Rabatte, sollte die Firma CO2-Zertifikate aufkaufen: 20 Prozent bei einem Marktpreis von bis zu 15 Dollar pro Tonne; und nach einem degressiven Satz mindestens 13 Prozent, wenn der Preis pro Tonne über 50 Dollar liegt. Kein Wunder hat Mercuria im Vertrag die klare Absicht festgehalten, «100% (hundert Prozent) der generierten CO2-Zertifikate» in Tocantins aufkaufen zu wollen.

Die resultierenden Erträge könnten erheblich ausfallen. Der Bundesstaat Tocantins hat für seine 50 Millionen CO2-Zertifikate Einnahmen in Höhe von 2,5 Milliarden Real veranschlagt: Eine Tonne CO2 hätte demnach einen Wert von 8.60 Dollar. Sichert sich Mercuria die 17 Millionen CO2-Zertifikate für die Jahre 2020-2024, so würde das Unternehmen – dank seinem Sonderrabatt von 20 Prozent – einen garantierten Profit von über 29 Millionen US-Dollar erzielen. Eine solche Marge wäre für jedes Handelshaus interessant, ganz zu schweigen von der Spekulationsmöglichkeit im Hinblick auf einen Preisanstieg für Emissionszertifikate auf dem Weltmarkt. Die traditionellen Gemeinschaften würden auf dieser Berechnungsgrundlagen wiederum etwa 27 Millionen Dollar erhalten, wobei der genaue Verteilmechanismus noch offen ist.

Insgesamt sind die Vertragsbedingungen so grosszügig und flexibel, dass Mercuria über die Gesamtlaufzeit des Vertrags bis Ende 2032 den grössten Teil des Gewinns aus den CO2-Zertifikaten für sich beanspruchen könnte.

Zu all diesen Punkten hat Public Eye Mercuria um eine Stellungnahme gebeten. Das Unternehmen beantwortete unsere Fragen auch auf zweimalige Nachfrage nicht.

Neues Eldorado für Rohstoffhändler

Warum interessieren sich Rohstoffhändler für die «grüne Lunge der Erde»? Die Antwort liegt in den handelbaren CO2-Zertifikaten, die ebenso wie ein Barrel Öl, eine Tonne Kohle oder eine Unze Gold auf dem Weltmarkt ge- und verkauft werden können. Der Erfinder dieses Instruments erklärt es so: Der CO2-Ausgleich sei «ein Rohstoff, den man weder sehen, noch riechen, noch anfassen kann». Das Zertifikat hat den Vorteil, dass es auf dem Papier existiert. Es muss weder gelagert noch transportiert werden und verheisst, Gutes zu tun. Und vor allem verspricht es steigende Renditen, je näher das Jahr 2050 rückt: Im Pariser Klima-Abkommen ist diese Frist festgelegt, damit die Erderwärmung unter 1,5 °C bleibt.

©

© Website Silvania © Victor Moriyama / Greenpeace

©

© Website Silvania © Victor Moriyama / Greenpeace

Laut einer Studie der Beratungsfirma McKinsey von 2021 könnte der freiwillige Markt für CO2-Zertifikate schon bis 2030 ein Volumen von über 50 Milliarden Dollar erreichen. Für Mercuria steht die Rentabilität an erster Stelle: J-REDD+-Zertifikate könnten zum gefragtesten Klimarohstoff des Jahrzehnts werden. Je weniger es den Staaten gelingt, ihren einheimischen Ausstoss zu reduzieren, desto mehr steigt der Wert der Zertifikate – ein Mechanismus, den jeder Händler bestens kennt.

Währenddessen liegen zahlreichen Kompensationsprojekten überzeichnete Voraussagen zur Entwaldung zugrunde. Programmentwickler können so mehr Zertifikate ausstellen und verkaufen, als angemessen wäre. Im Juli 2025 bewertete die Agentur BeZero Carbon ihr erstes J-REDD+ Programm. Sie kam zum Schluss, dass dessen Zertifikate nur mit «moderat tiefer» Wahrscheinlichkeit einer realen eingesparten Tonne CO2 entsprechen. Das Resultat unterstreicht die weiterhin ungesicherte Glaubwürdigkeit von Waldschutzprojekten.

Potentielle Interessenkonflikte

Manche Exponenten des Agrarhandels – ein wichtiger Wirtschaftssektor in Tocantins – zeigen sich ebenso wenig überzeugt von dem Programm wie die traditionellen Gemeinschaften:

«Stellen Sie sich vor, Sie verzichten darauf, einen Baum in Ihrem Garten zu fällen. Dann verkaufen sie jemand anderem das Recht, das Äquivalent davon zu verschmutzen. Das ist absurd. Davon hat die Natur nichts», sagt Paulo Corazzi.

Er vertritt den Landwirtschaftsverband Aprorios, der auf Instagram immer wieder die «Abzocke» mit den CO2-Zertifikaten kritisiert.

Ein Rechtsgutachten, das Public Eye vorliegt, sieht die bäuerlichen Landrechte verletzt und erachtet den ganzen Prozess als undurchsichtig. Insbesondere stehen extra gegründete Privatunternehmen in der Kritik, mit denen die öffentlichen Transparenzvorschriften in Brasilien umgangen werden. Die Aufteilung der Gewinne wird gar als Verstoss gegen die nationale Souveränität eingestuft.

Neben der fragwürdigen Möglichkeit für Mercuria, sämtliche selbst vermarkteten Zertifikate auch aufzukaufen, gibt es beim Programm noch weitere potentielle Interessenkonflikte. Laut offiziellen Dokumenten obliegen die technischen Aspekte des Projekts bezüglich der Anzahl generierter CO2-Zertifikate einer Firma namens Geonoma, die mittlerweile zu 50 Prozent von Mercuria kontrolliert wird. Einer deren Direktoren leitet gleichzeitig Tocantins Carbono und Mercuria Brasil.

Für Winnie Overbeek vom World Rainforest Movement ist die Sache klar:

«Die Struktur solcher Programme ist eine Einladung zu Manipulationen und Betrug. Jeder hat ein Interesse daran, mehr Zertifikate zu generieren, da alle Akteure Provisionen beim Verkauf erhalten. Sie haben keinen Plan für die Emissionsreduktion, sondern versprechen lediglich, dass es mehr Kontrollen geben wird.»

Auch der Zeitplan für die öffentliche Ausschreibung des J-REDD+-Programms von Tocantins wirft Fragen auf. Laut den Verfahrensunterlagen gab Tocantins Parcerias den Bewerberunternehmen nur zwei Wochen Zeit, um Projekte einzureichen. Die Angebote der beiden anderen Bewerber – Beratungsfirmen –, wurden abgelehnt, weil sie «die Mindestkriterien für eine Partnerschaft» nicht erfüllten – hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit oder weil sie Unterlagen in einer Fremdsprache eingereicht hatten, so das speziell geschaffene Auswahlgremium.

Die Behörden schritten beim J-REDD+-Programm so schnell voran, dass nicht einmal die entsprechenden Rechtsgrundlagen abgewartet werden: Erst nach Abschluss des gesamten Ausschreibungsverfahrens trat Anfang 2023 jenes Gesetz in Kraft, das das Vorgehen des Bundesstaates Tocantins bezüglich CO2-Zertifikate regeln soll.

Korruption und «ökologische» Landnahme

Der erst 1988 gegründete Bundesstaat Tocantins hatte schon mit zahlreichen Korruptionsfällen zu kämpfen. Drei Gouverneure wurden wegen Unregelmässigkeiten des Amtes enthoben. Der aktuelle Gouverneur, Wanderlei Barbosa (der öffentlich mit Mercuria auftrat), wurde am 3. September für sechs Monate suspendiert, wie auch seine Ehefrau, die ebenfalls ein öffentliches Amt bekleidet. Sie sollen zusammen mit Mitgliedern der vorherigen Regierung in ein umfangreiches Korruptionssystem verwickelt gewesen sein. Dabei ging es um die Veruntreuung von Lebensmittelpaketen während der Corona-Pandemie.

Der für J-REDD+ zuständige Umweltminister Marcello Lelis, ein wichtiger Partner für Mercuria, wurde kurz nach Wanderlei Barbosa ebenfalls entlassen. Jahre zuvor war er bereits während acht Jahren von der Wahl in öffentliche Ämter ausgeschlossen worden. Begründet wurde die Sperre mit «Missbrauch wirtschaftlicher Macht, übermässiger Beschaffung von Kraftstoffen und Missständen bei der Anstellung von Wahlhelfern» für seine Kampagne von 2012. Die zahlreichen Korruptionsaffären, die die Region erschüttern, könnte das von den Behörden vorangetriebene Klimaprogramm ausbremsen. «Der Wert der CO2-Zertifikate wird auf den Märkten ausgehandelt und hängt stark vom Ruf des Bundesstaates Tocantins ab», hält die Forscherin Diana Aguiar fest.

Traditionelle Gemeinschaften befürchten daher, dass J-REDD+ ein bekanntes Muster noch verstärken könnte, nämlich die Landnahme unter dem Deckmantel des Umweltschutzes, auch «grilagem verde» genannt. In Brasilien wird der auf Selbstdeklaration basierende Umweltkataster von Landbesitzern häufig genutzt, um sich geschützte Flächen anzueignen, indem sie diese als eigene Ausgleichsflächen registrieren lassen.

«Fast alle der rund fünfzig Quilombos in der Region besitzen keine Landtitel. Das Gleiche gilt für einige indigene Dörfer», weiss Paulo Rogério. Der Vertreter des Netzwerks für Agrarökologie ATA erinnert daran, wie brisant die Landfrage historisch gesehen ist. Aus seiner Sicht muss die Frage nach dem Besitz des Bodens zwingend vor der Einführung eines J-REDD+-Programms geklärt werden: «Diese Programme sind ein neuer Versuch, auf bisher geschützte Gebiete zuzugreifen und sie an Unternehmen zu überschreiben. Unter diesem Landgrabbing werden alle leiden.»

Doch die Behörden reagieren nicht. Deswegen reichte die Koalition um ATA und Paulo Rogério Anfang September eine neue Beschwerde zur Suspendierung des J-REDD+-Programms bei der 6. Kammer der brasilianischen Staatsanwaltschaft ein, die für die Rechte indigener Völker und traditioneller Gemeinschaften zuständig ist. Mitte Oktober verwies diese den Fall an den Staatsanwalt von Tocantins zurück.

Im Dschungel der CO2-Zertifikate

Zu Beginn der COP30 bleibt der rechtliche Rahmen von J-REDD+ zumindest unklar. Gegen das entsprechende Programm von Pará, dem benachbarten Bundesstaat und Gastgeber der COP30, ist die brasilianische Staatsanwaltschaft mit einem Antrag auf sofortige Suspendierung vorgegangen. Die Justizbehörde ist der Ansicht, dass die lokale Regierung an einem Vorverkauf von CO2-Zertifikaten beteiligt war und dadurch gegen nationales Recht verstossen hat. «Diese Zertifikate existieren noch gar nicht», erklärte der Büroleiter der Staatsanwaltschaft, Felipe de Moura Palha e Silva, gegenüber dem Umweltmedium Mongabay.

In Peru unterzeichnete die Amazonasregion Ucayali im Dezember 2021 ebenfalls eine Vereinbarung mit Mercuria über die Entwicklung eines J-REDD+-Programms. Die Vereinbarung wird derzeit von der Zentralregierung angefochten: Diese stellt sich auf den Standpunkt, Regionalregierungen dürften keine CO2-Zertifikate vermarkten, bevor ein nationales Abrechnungssystem eingerichtet sei.

In Tocantins hat Mercuria versucht, sich gegen mögliche Hürden abzusichern: Der mit der Regionalregierung unterzeichnete Vertrag sieht vor, dass diese «alle erforderlichen rechtlichen und administrativen Schritte» gegen Gesetze oder Vorschriften ergreifen muss, die das J-REDD+-Programm gefährden könnten.