Kampagne «Patient*innen schützen, nicht Patente»

©

Public Eye

©

Public Eye

War der fehlende Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten einst ein Problem in einkommensärmeren Ländern, so betrifft er heute auch reiche Länder wie die Schweiz. Die Regierungen sind machtlos gegen die Allmacht der Pharmariesen und schaffen es nicht, das Recht ihrer Bevölkerung auf Gesundheit zu garantieren. Das derzeitige staatliche Preiskontrollsystem ist für patentierte Arzneimittel in Monopolsituationen unwirksam.

«Brauche 100’000 Franken für Krebs-Medis.» Mit diesem Hilferuf einer (von einer Schauspielerin verkörperten) Patientin verwies Public Eye auf den Skandal, der im Pharmaland Schweiz bisher kaum thematisiert wurde. Und das, obwohl explodierende Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien für immer mehr Menschen zum Problem werden.

Bei unseren gefilmten symbolischen Aktionen auf dem Zürcher Paradeplatz und vor dem Universitätsspital CHUV in Lausanne gab es sehr unterschiedliche Reaktionen, ebenso auf den sozialen Medien: Während die meisten Leute bei unserer mittäglichen Aktion auf dem geschäftigen Platz an der Zürcher Bahnhofstrasse gleichgültig bis gereizt reagierten, überwogen vor dem Lausanner Universitätsspital, einem der wichtigsten Onkologiezentren des Landes, empörte Voten über das Geschäftsmodell der Pharma. Um die Stimmung im Parlament auszuloten, schickten wir unsere falsche Bettlerin auch vors Bundeshaus.

Zwangslizenzen – ein politisches Werkzeug zur Senkung der Medikamentenpreise

Patente sind heute eine der Hauptursachen für die hohen Medikamentenpreise und verhelfen den Pharmaunternehmen zu Monopolstellungen und exklusiven Absatzmärkten. Regierungsbemühungen zur Kosteneindämmung und Kostenkontrolle sind zahnlos, denn gegenüber Unternehmen in Monopolstellung ist der Verhandlungsspielraum extrem limitiert, respektive nicht gegeben – auch deshalb, weil die Behörden die realen Forschungs- und Entwicklungskosten (F&E-Kosten) der Produkte nicht kennen (Geschäftsgeheimnis). Obwohl die Schweiz lange Zeit eine erbitterte Gegnerin von Patenten auf pharmazeutischen Produkten war, verteidigt sie diese heute vehement.

Als Sitzstaat zwei der grössten Pharmaunternehmen – Novartis und Roche – kommt der Schweiz eine besondere Verantwortung zu. Doch statt den Zugang zu bezahlbaren Medikamenten zu gewährleisten, hat die Schweizer Regierung bisher vor allem die Interessen der Pharmaindustrie vertreten, die zusammen mit der Chemiebranche fast die Hälfte der Schweizer Exportwirtschaft ausmachen. Vor allem in den internationalen Verhandlungen über die Anwendung der TRIPS-Flexibilitäten vertrat die Schweizer Regierung bisher eine sehr restriktive Position und übte auch politischen sowie wirtschaftlichen Druck auf Länder aus, die versuchten, den im TRIPS-Vertrag garantierten Spielraum (Flexibilitäten) auf «Schweizer» Medikamente anzuwenden.

Das effektivste Instrument, um die Preise zu senken und den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten zu gewährleisten, ist die Zwangslizenz. Sie erlaubt einem Dritten, beispielsweise einem Generika-Hersteller, ein bestimmtes Medikament trotz bestehendem Patentschutz zu produzieren und zu vertreiben. Zwangslizenzen sind aber auch wiederholt Gegenstand aggressiver Fehlinformationskampagnen und diplomatischen Drucks, weil sie die finanziellen Interessen der Pharmaindustrie gefährden.

Der Bericht «Protect patients, not patents» (2018), basierend auf Recherchen von Public Eye, erklärt überhöhte Arzneimittelpreise und das problematische Geschäftsmodell der Pharmaindustrie und zeigt effektive Lösungen auf.

Die Behandlungskosten von Krebs – weltweit eine der häufigsten Todesursachen – haben schwindelerregende Höhen erreicht. In der Schweiz machen Krebsmedikamente einen grossen Teil der Gesundheitskosten von Medikamenten aus. Es ist keine Seltenheit mehr, dass eine Behandlung mehr als 100‘000 Franken pro Person und Jahr kostet. Der Bericht untersuchte insbesondere eine Kombination aus zwei Krebsmedikamenten des Basler Pharmariesen Roche: Herceptin (mehr als 70 Milliarden Franken Umsatz seit der Markteinführung) und Perjeta, das 2012 auf den Markt kam und dessen Kosteneffizienz als ungünstig eingestuft wird. Roche vertreibt drei von vier Medikamenten gegen diesen Brustkrebstyp (HER2+) und verfügt über eine dementsprechend dominante Position.

Public Eye forderte den Bundesrat daher auf, in der Schweiz das Instrument der Zwangslizenzen zu nutzen und keinen Druck mehr auf Staaten auszuüben, die dies ebenfalls tun wollen.

Mythen um Zwangslizenzen richtig stellen

Regierungen reicher Länder scheuen nicht davor zurück, Zwangslizenzen mit irreführenden Fakten zu diskreditieren. Beispielsweise mit den Mythen, Zwangslizenzen würden einer Enteignung des Patentinhabers gleichkommen, zu einem Rückgang der Investitionen führen oder seien nur im Notfall und von extrem armen Ländern anwendbar.

Tatsächlich ist eine Zwangslizenz kein unverhältnismässiges Instrument, denn das ursprüngliche Patent bleibt in Kraft. Dem Patentinhaber wird zudem ein finanzieller Ausgleich (in Form von Lizenzgebühren) gewährt, und er kann sein Produkt auch weiterhin vermarkten.

Pharmaunternehmen und Gastländer grosser Firmen argumentieren oft, Zwangslizenzen würden zu einem Rückgang an Investition und Innovation im Bereich der Medikamentenentwicklung führen. Dieser Zusammenhang ist jedoch nicht erwiesen - ebenso wenig wie die Behauptung, Patente würden Innovation fördern. Im Gegenteil: Verschiedene Länder, in denen über eine längere Zeit zahlreiche Zwangslizenzen ausgestellt wurden (u.a. Kanada und USA), erleben keinen Einbruch an Innovation – sondern teilweise sogar einen Anstieg der Investition in F&E. Auch gibt es bezüglich Direktinvestitionen im Ausland keinerlei Erhebungen, die einen negativen Zusammenhang zwischen Investitionen und Zwangslizenzen aufzeigen würden.

Mit dem Instrument der Zwangslizenzen hat die Schweizer Regierung durchaus einen grossen Spielraum, der es ihr ermöglichen würde, eine nachhaltige Gesundheitsversorgung in der Schweiz zu ermöglichen und Rationierungsentscheide zu vermeiden. Mit einer solchen Massnahme würde sie aber auch ein starkes Signal aussenden, und den Weg ebnen, damit andere Staaten dieses Instrument anwenden – und so Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten für Millionen von Menschen schaffen.

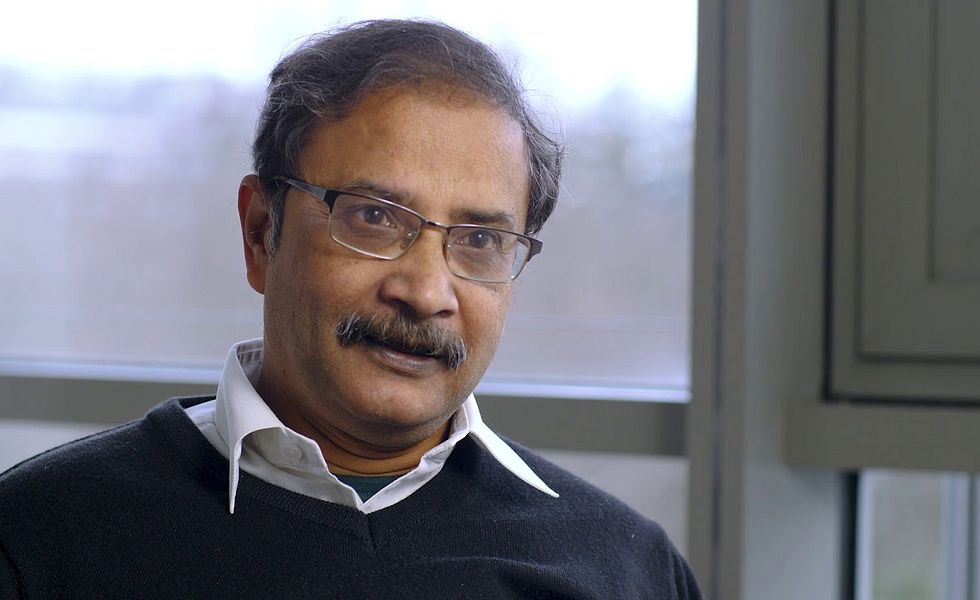

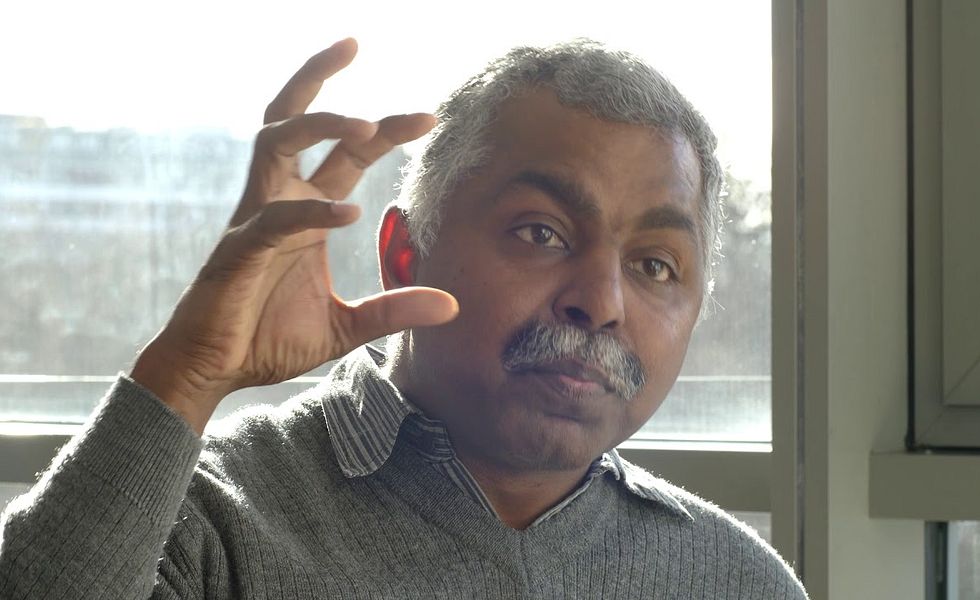

Zahlreiche Schweizer und internationale Experten*innen «verschreiben» Zwangslizenzen, um exzessiven Medikamentenpreisen entgegenzuwirken und das Problem bei dessen Wurzel anzupacken. Wir haben sie gefragt, weshalb.

Das meinen Expert*innen dazu

Public Eye fordert eine Zwangslizenz in der Schweiz

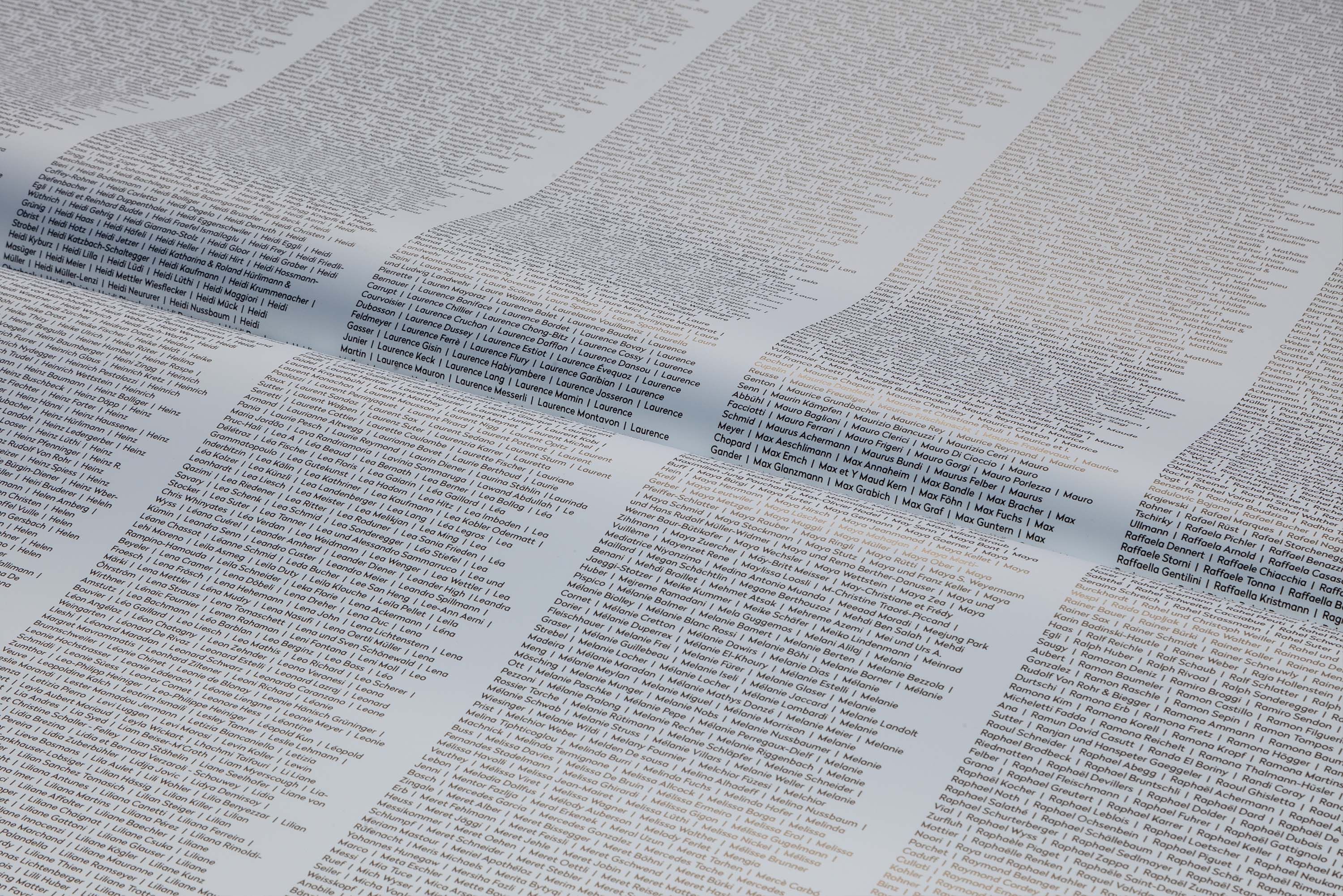

33‘103 Menschen haben eine Sammelbeschwerde unterschrieben, die den Bundesrat aufforderte, sich für bezahlbare Medikamente einzusetzen. Public Eye übergab die Unterschriften im September 2018 dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI).

Um Gesundheitsminister Alain Berset endlich zum Handeln zu bewegen, hat Public Eye ihm parallel dazu im Januar 2019 den detaillierten Antrag für eine Zwangslizenz auf das ebenso hochpreisige wie umsatzstarke Brustkrebsmedikament «Perjeta» von Roche verfasst. In einem offenen Brief haben wir ihn dazu aufgefordert, diesen beim dafür zuständigen Bundespatentgericht einzureichen.

Fast drei Monate, nachdem wir den Antrag auf eine Zwangslizenz für das Medikament Perjeta eingereicht hatten, um aufgrund seines überrissenen Preises dessen Monopolstellung aufzuheben, erhielten wir vom Gesundheitsminister im April 2019 eine Anwort. Dass sie negativ ausfiel, überrascht nicht. Schon eher erstaunlich sind der lakonische Ton, in dem die Zeilen verfasst sind, und das völlige Fehlen jeglicher Bemühungen um einen Dialog. Dabei mangelt es definitiv nicht an dringenden Fragen: Wie gedenken unsere Behörden bei einem offensichtlichen Missbrauch bei der Preissetzung im Sinne des öffentlichen Interesses einzugreifen? Wie sollen die Behörden den Preis für ein Medikament festlegen können, ohne die tatsächlichen Investitionen zu kennen (Stichwort Transparenz)? Auch dazu hüllt sich Bern in Schweigen.

Public Eye setzt sich weiterhin für den Erlass von Zwangslizenzen ein, einem angemessenen und effizienten Rechtsinstrument zur Bekämpfung missbräuchlicher Preise.

-

©

Sebastien Gerber

©

Sebastien Gerber

-

©

Sebastien Gerber

©

Sebastien Gerber

-

©

Sebastien Gerber

©

Sebastien Gerber