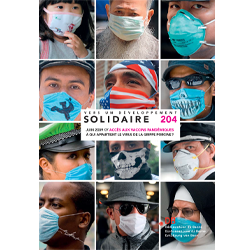

Analyse Quel accès aux (futurs) traitements du COVID-19?

Patrick Durisch, 1 avril 2020

En juin 2009, alors que la menace de pandémie grippale planait et qu’une foire d’empoigne se jouait entre pays pour garantir les besoins nationaux en vaccins, Public Eye (alors encore Déclaration de Berne) titrait en une de son magazine: «À qui appartient le virus de la grippe A(H1N1)?». Même si les pandémies du COVID-19 et de la grippe porcine se distinguent à bien des égards, une question similaire s’impose aujourd’hui: qui va garantir un accès équitable à ces traitements alors que plus de 150 pays sont touchés par le COVID-19?

Si la priorité actuelle est logiquement aux mesures visant à freiner la transmission du coronavirus, des mesures thérapeutiques ou prophylactiques sont en cours de développement. Il est clair que les capacités de production, forcément limitées, ne pourront pas couvrir l’ensemble des besoins, du moins dans un premier temps.

Onze ans après la grippe porcine, nous disposons toutefois de mécanismes permettant de mieux faire face à cette situation. À une condition: tous les acteurs, États comme pharmas, doivent jouer le jeu!

Les réflexes de préférence nationale et de profit à court terme ne peuvent pas l’emporter.

-

©

Keystone / Natacha Pisarenko

©

Keystone / Natacha Pisarenko

-

©

Keystone / Brian Inganga

©

Keystone / Brian Inganga

-

©

AP Photo / Arshad Butt

©

AP Photo / Arshad Butt

Tirer les enseignements des pandémies grippales

En 2009, lors de la crise du H1N1 (ou grippe porcine), on assistait déjà à une véritable course aux vaccins, sur fond de capacités de production qui, selon les projections, étaient insuffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins au niveau mondial. Tirant les leçons de la précédente menace liée à la grippe aviaire (H5N1, 2005-2007), les pays riches, dont la Suisse, avaient constitué un important stock d’antiviraux. On se souvient du fameux Tamiflu de Roche, qui s’était par la suite révélé totalement inefficace pour ce genre de situation, entraînant d’énormes dépenses publiques, en fin de compte inutiles.

Ces mêmes États passaient en 2009 des pré-commandes auprès de producteurs de vaccins contre le H1N1, dont Novartis, alors que ceux-ci n’étaient même pas encore homologués. Pour la Suisse: 13 millions de doses destinées à couvrir 80% de la population, pour un coût total de 84 millions de francs. Il s’agissait de pouvoir couvrir ses propres besoins nationaux face à une pénurie programmée. Alors que le chacun pour soi régnait en maître, les pays du Sud et de l’Est n’ont eu que des miettes, voire rien du tout. Heureusement, les répercussions de cet égoïsme ont été limitées, car la pandémie H1N1 s’est finalement révélée beaucoup moins virulente que prévue.

Bien que les éléments contextuels pour la production d’un vaccin soient très différents entre la grippe et le coronavirus, de tels comportements sont toujours à l’œuvre aujourd’hui. Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler la tentative, début mars, du président des États-Unis Donald Trump de faire main basse sur un laboratoire allemand, CureVac, développant un vaccin contre le COVID-19, afin de s’assurer de son exclusivité future pour le marché états-unien! Cette opération a provoqué l’ire des autorités allemandes et européennes, qui sont intervenues pour la faire capoter, malgré le milliard de dollars mis sur la table par Trump.

La question de la préférence nationale reste plus que jamais d’actualité, et elle va se renforcer au fur et à mesure du lancement, en quantités inévitablement limitées, de traitements ou vaccins contre le COVID-19. Il est par conséquent nécessaire d’adopter des mesures fortes et concertées afin de garantir l’accès pour tous et toutes, en évitant les écueils des crises passées.

©

AP Photo / Ebrahim Noroozi

©

AP Photo / Ebrahim Noroozi

Des mesures fortes, pour un accès équitable

Il est impératif d’agir maintenant pour permettre un accès équitable aux futures mesures thérapeutiques contre le COVID-19. De nombreuses vies sont en jeu. Nous proposons ici un tour d’horizon des solutions, existantes ou à envisager.

Plus d'informations

-

Mettre à profit le cadre international existant

©

Keystone/Ti-Press/Alessandro Crinari

©

Keystone/Ti-Press/Alessandro Crinari

Contrairement à 2009, la communauté internationale dispose aujourd’hui d’un mécanisme international dont elle peut s’inspirer: le cadre de préparation en cas de grippe pandémique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Adopté en 2011, il a pour objectif d’améliorer la riposte à une telle crise par la mise en place de règles claires concernant l’échange de virus à potentiel pandémique et le partage des avantages en découlant. Âprement négocié entre les États membres, notamment autour de la question des brevets, ce cadre permet une répartition a minima des traitements ou vaccins.

Auparavant, les compagnies pharmaceutiques bénéficiaient d’un accès totalement libre au réseau de laboratoires de l’OMS, qui s’échangeaient en temps réel les souches virales. Des pharmas – dont Novartis – en profitaient pour déposer des brevets sur ce matériel viral sans en partager les avantages. Une pratique qualifiée de biopiraterie au sens de la Convention sur la biodiversité. Inquiets de ne pas avoir accès aux vaccins issus de l’échange de «leurs» virus, les pays les plus touchés par la grippe aviaire, l’Indonésie en tête, avait alors élevé la voix et demandé à l’OMS de mettre en place des règles plus contraignantes afin que les virus H5N1 ne soient pas indûment privatisés par les pharmas sans contrepartie.

Grâce à cet accord, les entités hors-réseau de l’OMS sont tenues de contribuer financièrement pour accéder aux virus échangés. Elles doivent aussi négocier un contrat avec l’agence onusienne avant de pouvoir exploiter ces ressources, incluant des obligations concernant le partage des produits qui en seront issus. À ce jour, 13 contrats de ce type ont été signés avec les principaux producteurs, permettant de sécuriser environ 420 millions de doses de vaccins pandémiques – soit quatre fois plus que ce que l’OMS avait pu obtenir en 2009 – ainsi que 10 millions de boîtes de traitement antiviral. Les contributions financières s’élevaient à quelque 200 millions de dollars à la fin de décembre 2019, un montant permettant de renforcer les mesures de préparation à la pandémie dans des pays moins bien dotés et de co-financer le réseau d’échanges de virus grippaux de l’OMS.

Si ce cadre ne concerne actuellement que les virus grippaux à potentiel pandémique, l’OMS et les États pourraient appliquer ses modalités à la pandémie du COVID-19. La communauté internationale pourrait ainsi décider d’un commun accord qu’un pourcentage des tests diagnostiques, des traitements et des vaccins COVID-19 produits par la pharma soit affecté par l’OMS aux pays qui en manquent, ou que celle-ci octroie des licences autorisant une production locale.

-

Garantir un retour sur investissement public

©

Peter Klaunzer / Keystone

©

Peter Klaunzer / Keystone

Lorsqu’on parle d’accès, la question du prix est centrale. Les États disposent de plusieurs leviers pour garantir que les futurs traitements ou vaccins COVID-19 soient commercialisés à un prix abordable. À commencer par le fait que les recherches sont rendues possibles grâce à un investissement public massif.

Le gouvernement des États-Unis, le plus généreux, a investi plus de 700 millions de dollars pour la recherche sur le coronavirus depuis la crise du SRAS en 2003, et il continue à co-financer plusieurs projets en cours. L’Union européenne a également investi des millions d’euros dans le COVID-19 via son programme-cadre de recherche Horizon 2020 (dont la Suisse bénéficie aussi), de partenariats public-privé ou de prêts de la banque d’investissement européenne – sans parler des subventions nationales conséquentes pour soutenir l’effort de développement. La Suisse a dégagé 5 millions de francs dans le cadre d’un appel à projets de recherches sur le coronavirus via le Fonds National Suisse (FNS), une première sous cette forme. C’est grâce à de tels financements publics que les compagnies pharmaceutiques peuvent mettre au point tests diagnostiques, traitements ou vaccins COVID-19.

Or, ces investissements publics ne sont assortis d’aucune conditionnalité concernant le prix final du produit. Résultat d’un tel système: le public paie, puis les pharmas déposent des brevets et imposent les prix. Nous payons ainsi les traitements deux fois, via l’impôt et les marges bénéficiaires que s’octroient les pharmas, lesquelles peuvent maximiser les profits sans obligation de rendre des comptes.

Résultat: nous payons les traitements deux fois.

Les États auraient pourtant les moyens légaux d’imposer des conditions à leur financement, comme celle d’un prix abordable pour tout produit qui en sera issu. Mais faute de volonté politique, ils laissent faire, quitte à ce que cela porte préjudice à leur population.

Les États-Unis, par exemple, disposent dans leur législation d’une clause leur permettant d’intervenir si le prix d’un traitement mis au point grâce à des investissements publics engendre un problème d’accès. Celle-ci n’a toutefois jamais été actionnée dans le domaine pharmaceutique. Interpellé sur ce point par des membres du Congrès en février dernier, le ministre de la santé, Alex Azar, ne pouvait même pas garantir que les futurs traitements et vaccins COVID-19 seraient abordables, malgré la participation financière conséquente des contribuables à leur développement.

Les États doivent inclure une clause d’accessibilité pour tous leurs financements, en se donnant les moyens d’agir au cas où la pharma profiterait de la situation pour gonfler les prix. Les traitements et vaccins issus de cette recherche doivent être considérés comme des biens publics, vu l’effort financier déterminant des gouvernements. Ces derniers doivent pouvoir exiger des prix raisonnables et la transparence. Fin mars, 70 ONGs et groupements de patients, dont Public Eye, ont interpellé les instances européennes en ce sens.

-

Mutualiser les technologies liées au COVID-19

©

AP Photo / John Muchucha

©

AP Photo / John Muchucha

Lorsqu’on aborde la question du prix et de la commercialisation de traitements ou de vaccins, la sacro-sainte propriété intellectuelle et l’obtention d’autres avantages commerciaux priment trop souvent sur l’intérêt public. Mais en raison de la crise majeure actuelle, des voix se font désormais entendre, jusque dans le camp libéral, pour diminuer les effets délétères des brevets.

En février, aux États-Unis, 46 membres du Congrès ont demandé au gouvernement de ne pas octroyer de licences exclusives aux compagnies développant des traitements COVID-19 grâce aux fonds publics, car cela équivaudrait à leur accorder le monopole sans garantie d’un prix abordable en retour.

Cette demande est toutefois restée vaine, d’autant que la pharma a par la suite montré sa puissance de feu en matière de lobbying dans le cadre du «pandemic bill» de l’administration Trump, qui s’élève à plus de 8 milliards de dollars (dont 3 rien que pour les traitements ou vaccins). Toutes les clauses contraignantes touchant la propriété intellectuelle ou imposant un quelconque contrôle des prix ont été biffées. Le message est clair: les pharmas veulent garder une liberté de manœuvre totale et éviter tout précédent susceptible de rogner leurs marges bénéficiaires, crise mondiale du coronavirus ou pas.

On pourrait cependant aller beaucoup plus loin. Vu l’ampleur de la crise et le volume de financements publics en jeu, une mutualisation («pool»), au niveau de l’OMS, des droits sur toutes les technologies utiles à la prévention, à la détection et au traitement du COVID-19 serait la solution à privilégier pour une riposte mondiale efficace.

Ce mécanisme permettrait de garantir l’accès et une répartition équitable des tests diagnostiques, médicaments, vaccins et équipements (masques, respirateurs, etc.) nécessaires à la lutte contre le COVID-19 à l’échelle mondiale. Jouant un rôle d’interface, l’OMS serait habilitée à redistribuer les droits de propriété intellectuelle (licences) ainsi que d’autres données nécessaires à la production et au déploiement rapides de ces technologies. Les besoins en traitements ou en vaccins pourraient ainsi être mieux comblés, au-delà des priorités nationales ou du pouvoir d’achat.

Le Costa Rica a introduit une demande formelle pour un tel pool auprès de l’agence onusienne. Plusieurs acteurs de la société civile, dont Public Eye, ont adressé fin mars une lettre ouverte aux États membres et à l’OMS soutenant la démarche costaricienne. Début avril, Public Eye a encore insisté sur ce point dans un courrier adressé au ministre suisse de la Santé Alain Berset.

Nous appelons à la mise en place sans délai de cette mutualisation des droits, avant que les premiers traitements ne soient homologués et que la foire d’empoigne ne commence.

-

Recourir aux licences obligatoires contre les prix excessifs

©

Martin Bichsel

©

Martin Bichsel

Si tous les mécanismes de redistribution et de garde-fous sur les prix mentionnés plus haut ne suffisent pas, ou ne sont pas encore en place, les États ont toujours la possibilité de recourir à la licence obligatoire pour les médicaments brevetés. Cet instrument, reconnu par le droit international, permet de lever temporairement le monopole d’un traitement afin de le produire eux-mêmes ou d’importer des versions génériques moins chères.

En mars, le Chili et l’Équateur, mais aussi – de manière plus inattendue – des pays du G20 comme l’Allemagne et le Canada, ont d’ores et déjà pris des dispositions politiques pour faciliter l’octroi de licences obligatoires si les tests diagnostiques, traitements ou vaccins du COVID-19 devaient s’avérer hors de prix ou en quantité insuffisante.

Alors qu’il n’avait jamais franchi ce pas, Israël a récemment menacé de recourir à une version générique de l’antirétroviral Kaletra d’AbbVie, l’un des traitements potentiels contre le COVID-19, bien que ce dernier soit encore sous brevet jusqu’en 2024. Cette démarche, qui équivaut de fait à une licence obligatoire, a immédiatement porté ses fruits, puisque la société états-unienne a autorisé Israël à importer un générique malgré le brevet en vigueur.

D’autres pays s’inspireront-ils de ce précédent? Va-t-on assister à une succession de licences obligatoires liées aux traitements COVID-19, même dans des pays riches longtemps réfractaires à cet instrument? Cela dépendra de la volonté des pharmas de fixer un prix raisonnable et de garantir un approvisionnement équitable.

Début avril, Public Eye a demandé à la Suisse d’utiliser la licence obligatoire au besoin et de faciliter son accès, dans un courrier adressé au ministre de la Santé Alain Berset.

L’intérêt public doit primer sur les monopoles

La crise du coronavirus est un cruel révélateur des carences du modèle d’innovation pharmaceutique actuel, à commencer par les priorités de recherche. Malgré les appels du pied des gouvernements qui investissent massivement pour lutter contre le COVID-19, Big Pharma a montré bien peu d’élan à se lancer dans la Recherche & Développement de nouveaux traitements ou d’un vaccin. Un domaine trop peu rentable comparé aux maladies non transmissibles comme le cancer, où les perspectives de marges élevées et de longs traitements sont bien plus attrayantes.

À de rares exceptions près, les géants pharmaceutiques laissent les plus petites entreprises prendre les plus gros risques d’échecs. Ils savent que leur implication sera recherchée à un stade ultérieur, car ils sont les seuls en mesure de produire à très grande échelle. Du côté des géants suisses, Novartis n’est pas du tout impliquée (au-delà de donations), ayant vendu en 2014 sa division vaccins à la britannique GSK et ne possédant plus de laboratoire spécialisé dans les antiviraux. Seul Roche, l’un des leaders du marché des diagnostics, se démarque avec ses tests du COVID-19 ainsi que par sa mise à disposition de l’Actemra, en attendant son homologation.

La stratégie est bien rôdée: attendre qu’un traitement fasse ses premières preuves avant d’entrer dans la course, si besoin en rachetant les fruits de la recherche à grands renforts de milliards. Elle n’est pas spécifique au COVID-19, mais s’observe aussi dans bon nombre d’autres domaines comme les maladies rares ou le cancer.

Le mal est profond: ce sont les droits monopolistiques et les perspectives de profits qui stimulent en premier lieu l’implication des pharmas, pas les besoins et priorités de santé publique.

Comment expliquer, si non par le désintérêt des pharmas une fois la crise du SRAS passée, que nous n’ayons même pas un prototype de vaccin de coronavirus au moment d’affronter cette nouvelle crise, dix-sept ans plus tard? Le gouvernement des États-Unis a pourtant investi 700 millions de dollars dans ce domaine, mais les instituts académiques ou autres startups ne peuvent pas tout faire seuls, notamment lorsqu’il s’agit d’entrer dans les phases de tests plus avancées et (surtout) dans la production. Nous payons aussi le prix du désengagement des États dans la production de vaccins. Les États doivent recouvrer la possibilité de produire des vaccins, ou d’en réquisitionner la production si la situation l’exige.

Les brevets et les licences exclusives permettent aux pharmas de bénéficier d’un monopole et d’imposer des prix exorbitants pour des technologies développées grâce à des fonds publics.

Ces derniers ne se limitent de loin pas au COVID-19. Dans un pays qui représente à lui seul 50% du marché pharmaceutique mondial, le gouvernement des États-Unis injecte chaque année quelque 40 milliards de dollars pour l’innovation dans le domaine de la santé – plus de 500 milliards de dollars au cours des vingt dernières années. Ces fonds publics ont contribué au développement de chacun des 210 nouveaux médicaments homologués aux États-Unis entre 2010 et 2016, comprenant aussi de nombreux traitements contre le cancer ou des thérapies géniques contre des maladies rares.

Des études toujours plus nombreuses montrent que l’innovation ne naît plus vraiment dans les laboratoires des grands groupes pharmaceutiques, mais bien dans les milieux des startups ou académiques:

Est-ce un problème? Oui, si l’on tient compte du fait que les géants pharmaceutiques justifient leurs prix astronomiques par la prise de risque (pourtant de plus en plus limitée) et de gros investissements en matière de R&D, quand bien même les phases les plus risquées sont souvent menées par d’autres acteurs et grâce à des fonds publics.

Dans la mesure où ces traitements sont essentiellement pris en charge par les assurances sociales, voire par les patient·e·s dans les pays où il n’existe pas de tels mécanismes, cette quête du profit maximum a un coût astronomique pour la société.

La crise comme un moteur de changement

La crise sanitaire sans précédent que nous vivons aujourd’hui doit inciter les différents acteurs à repenser le modèle d’innovation pharmaceutique.

Si les États font leur part en injectant beaucoup d’argent public dans la Recherche & Développement pour de nouveaux traitements, ils doivent aussi limiter les monopoles des entreprises afin d’éviter les abus que représentent les prix exorbitants et garantir l’accès. Cette possibilité doit être utilisée et étendue afin d’évoluer vers un système imposant un meilleur équilibre entre les intérêts privés et ceux de la société.

Les pharmas doivent aussi prendre leurs responsabilités, en s’efforçant de couvrir l’ensemble des besoins de santé publique (pas seulement ceux qui rapportent gros) et en appliquant des prix équitables et transparents, qui reflètent les investissements et les risques réellement consentis.

Fin mars, lors d’un point presse de la Fédération internationale des pharmas (IFPMA) sur les traitements COVID-19 en développement, le patron de Roche Severin Schwan affirmait que «le coût n’est pas le problème, l’enjeu c’est la capacité et l’accès.» Nous le prenons au mot et veillerons à ce que tel soit bien le cas.

©

AP Photo/Thanassis Stavrakis

©

AP Photo/Thanassis Stavrakis

Nos recommandations face à la crise du COVID-19 (et au-delà):

- Un partage équitable des technologies médicales au niveau mondial qui tienne compte des règles mises en place lors des pandémies grippales;

- Une OMS habilitée à redistribuer les droits de propriété intellectuelle ainsi que tout ce qui est nécessaire à la production et à l’accès aux technologies COVID-19 partout dans le monde (plus d'info ici);

- Des contrats de financement public pour la recherche comprenant des conditionnalités sur le prix final du produit, avec possibilité d’intervenir si celui-ci n’est pas abordable;

- Le recours à la licence obligatoire lorsque l’accès aux produits brevetés n’est pas garanti, en raison d’un prix inabordable ou d’un approvisionnement insuffisant;

- Une réforme du modèle d’innovation pharmaceutique afin de répondre de manière satisfaisante aux priorités de santé publique.

Début avril, Public Eye a demandé à la Suisse d’agir sans tarder pour garantir un accès équitable aux technologies médicales liées au Covid-19, dans un courrier adressé au ministre de la Santé Alain Berset.