Pillage de céréales en Ukraine : «L’UE et la Suisse doivent sanctionner les intermédiaires qui facilitent de telles activités.»

©

Imago / SNA

©

Imago / SNA

Propos recueillis par Agathe Duparc.

Plus de trois ans après le début de l’agression militaire russe contre l’Ukraine, où en est le secteur agricole ukrainien ? A-t-il beaucoup souffert ?

Évidemment, l’occupation d’une partie de l’Ukraine, riche en terres agricoles et infrastructures clés, a durement frappé notre agriculture. La Russie a ciblé des silos dans les ports d’Odessa et de Mykolaïv ainsi que de nombreuses installations agricoles à travers le pays. Les surfaces cultivées ont reculé, les rendements ont chuté et les récoltes ont diminué. Pourtant, forte d’une tradition agricole solidement ancrée, l’Ukraine continue de semer, d’exporter et de peser sur les marchés mondiaux. Malgré les pertes, elle continue à être un acteur majeur dans le secteur agricole.

Votre grand concurrent sur le marché agricole a toujours été la Russie…

Oui surtout pour le blé, nous étions des concurrents directs. Le vol de céréales ukrainiennes a démarré dès le début de l’agression russe et tout semblait avoir été planifié. Les navires exportant la majeure partie des céréales pillées avaient été achetés fin 2021, juste avant l'invasion, par Kreïn Marin Kontraktor, qui fait partie d'une holding d'État, la société de construction navale OSK, aujourd’hui sous sanctions. Le terminal céréalier de Avlita (rebaptisé par les Russes Aval), à Sébastopol en Crimée par lequel transite ce grain, fait aussi partie des actifs de cette holding. C’est une politique d’État : profiter des ressources agricoles ukrainiennes et nous concurrencer sur le marché mondial des céréales.

Récemment, plusieurs médias européens ont rapporté des attaques de drones contre des agriculteurs dans la région de Kherson. Est-ce devenu courant ?

Oui, c’est devenu très fréquent dans cette région. Ces drones volent sur de courtes distances, soit pour faire des repérages, soit pour se livrer à de véritables chasses à l’homme. Il faut saluer l’héroïsme des acteurs du secteur agricole. Certains agriculteurs cultivent des champs entièrement minés. Les blessés sont fréquents.

©

Reuters / Ueslei Marcelino

©

Reuters / Ueslei Marcelino

A-t-on une idée des quantités de grains pillés par la Russie ?

Selon le programme de sécurité alimentaire de la NASA, la production dans les territoires ukrainiens occupés se situe entre 6 à 8 millions de tonnes de céréales. Selon nos calculs, plus de deux millions de tonnes ont été exportées via les ports de Crimée. Mais une autre partie du grain est transporté par la route : nous avons documenté un trafic constant de camions-citernes transportant les céréales de Donetsk, Zaporijjia et Kherson vers la région russe de Rostov, où elles peuvent être vendues comme étant russes, grâce à des documents falsifiés.

Où la Russie écoule-t-elle les céréales qui viennent des territoires occupés ukrainiens ?

La majeure partie du grain volé est exportée, les volumes consommés en Russie restant insignifiants. Dans les mois suivant l’agression, la Turquie en était le principal destinataire. Face aux révélations de nombreux médias internationaux qui avaient enquêté sur ces pratiques, Ankara a mis fin à ces pratiques. Certains des navires impliqués ont été sanctionnés mais de loin pas tous. À ce jour, aucune mesure significative n'a été prise par la communauté internationale contre les acteurs de ce trafic, qui continuent de trouver de nouveaux débouchés.

Quels sont ces nouveaux débouchés ?

Après la Turquie, la Syrie a pris le relai, dans le cadre d'un programme gouvernemental, via son céréalier public. Depuis la chute de Bachar Al-Assad en décembre 2024, les observations menées dans les ports montrent que la Syrie est désormais fermée à la Russie, même s’il subsiste quelques cas isolés. Par exemple, nous avons récemment suivi un navire ayant effectué à deux reprises le trajet entre le port de Feodosiia (Crimée) et Tartous, en Syrie. La Fédération de Russie profite encore de l'instabilité et de la pénurie alimentaire dans la région pour y acheminer du grain volé. Mais ces échanges ne relèvent plus d’une politique d’État. Tout s'est maintenant déplacé vers l'Égypte, qui a ouvert grand ses portes. Aujourd’hui, presque tous les navires quittant les ports de Crimée avec du grain volé se dirigent vers ce pays.

L'Égypte ne peut probablement pas consommer tout ce qu'elle achète. À qui revend-elle ensuite une partie des cargaisons ?

Malheureusement, nous n’en savons rien. Notre hypothèse est que l’Égypte agit comme une plaque tournante : les céréales y sont déchargées, puis réexpédiées ailleurs. Les documents et les certificats fournis par les exportateurs russes sont falsifiés. Ils ne mentionnent jamais la véritable région de production – comme la Crimée, Kherson ou Zaporijjia –, mais seulement «Russie» ou l’adresse d’une société exportatrice russe. Ainsi, le grain volé peut être revendu à n’importe quel acheteur, y compris dans l’Union européenne ou en Suisse.

La Russie a une longue habitude des trocs. Avant la guerre, il y a eu plusieurs accords de ce type avec l’Iran : en échange de produits agricoles russes ou d’équipements industriels, elle recevait du pétrole iranien. L’an dernier, un journal iranien évoquait même la possibilité d’échanges de céréales russes contre des armes fournies par Téhéran. Avez-vous eu connaissance de telles pratiques ? Est-il possible que les grains pillés en Ukraine soient intégrés à ces circuits de troc opaques ?

Malheureusement, les autorités russes ont fermé l’accès à de nombreuses bases de données et registres officiels, nous privant d’une vision d’ensemble sur les flux de céréales. Quelques indices subsistent. Sous le régime de Bachar Al-Assad, par exemple, la Russie a livré à la Syrie des céréales à des prix anormalement élevés : jusqu’à 375 dollars la tonne, alors que le prix du marché se situait autour de 225-250 dollars. Pourquoi une telle différence ? Ces livraisons comprenaient-elles autre chose que du blé ? Nous l’ignorons. Nous avons aussi recensé une vente de céréales à l’Iran, à un prix cette fois-ci inférieur à celui du marché, sans que l'on sache pourquoi.

Dans une interview accordée à la presse polonaise, vous évoquiez en mai dernier le rôle actif de certaines ambassades ukrainiennes pour empêcher l’importation de céréales pillées.

Dans les pays où ces cargaisons arrivent, les ambassades ukrainiennes tentent de réagir. Elles nous sollicitent régulièrement pour préparer des notes de protestation contre l’accueil de certains navires, en y joignant documents et preuves. Mais en Égypte, où le problème atteint une ampleur considérable, ces démarches restent pour l’instant sans effet.

Parfois ces alertes fonctionnent. En mai dernier, le Liban a refusé d’accueillir un bateau chargé de produits agricoles ukrainiens volés…

Oui, nous avons pu établir que les céréales provenaient de Berdiansk, dans l’oblast de Zaporijjia occupé par les forces armées russes. Elles avaient été chargées au port de Feodosiia (Crimée), à bord du navire russe Nikolaï Leonov qui s’est d’abord rendu au port de Temryuk (port fluvial sur la mer d’Azov), avant de partir pour le Liban avec de faux documents d’origine. Alertée, l’ambassade ukrainienne a publié une note officielle, suscitant l’attention des médias locaux. Les négociants libanais ont pris conscience des pertes réputationnelles et financières subies par l’exploitant du navire. Grâce à cette vigilance, une telle tentative devrait difficilement se reproduire.

La Suisse abrite de nombreux négociants en grains. L’ambassade d’Ukraine s’est-elle déjà tournée vers les autorités helvétiques pour signaler un problème ?

Malheureusement, je n’ai connaissance d’aucune action en Suisse à ce jour. Je suis toutefois preneuse de toute information que vous pourriez avoir à ce sujet.

En février 2024, Public Eye a enquêté sur la société de négoce agricole Vivalon à Zoug. Elle est soupçonnée d’avoir indirectement acheté du grain provenant des territoires occupés. Quelle part de responsabilité revient à la Suisse dans ce pillage ?

La Suisse est étroitement liée au marché agricole mondial, avec la présence de nombreuses sociétés de négoce qui profitent d’avantages fiscaux, mais également ses banques qui financent les transactions. Il y a aussi les entreprises de certification qui inspectent la marchandise. Dans ce contexte, le cas Vivalon est révélateur. Par ailleurs, les sociétés russes continuent d’entretenir des liens actifs avec la Suisse, que ce soit à travers leur filiales ou des partenariats.

©

Public Eye / opak.cc

©

Public Eye / opak.cc

Lire l'enquête de Public Eye sur les pillages de céréales ukrainiennes par la Russie (2024)

Personne n’est donc véritablement à l’abri de se retrouver, au bout de la chaîne, avec du grain volé en Ukraine…

Les transactions que nous avons étudiées sont souvent très complexes : le grain est revendu plusieurs fois, et des sociétés basées aux Émirats arabes unis ou à Hong Kong interviennent régulièrement dans ces opérations. Il est donc plausible que des entreprises ou des banques suisses se retrouvent impliquées dans ces chaînes, en achetant ce grain ou en participant à la transaction.

Une récente enquête de Radio Svoboda illustre bien le problème. Une entreprise européenne, très soucieuse de son image, avait acheté du grain en s’assurant qu’il ne provenait pas des régions occupées. Elle s’était vu remettre une attestation certifiant une origine russe «propre». Mais il n’en était rien. Cela a porté un coup très dur à la réputation de l'entreprise.

Dans ces conditions, quel message peut-on adresser aux négociants agricoles qui continuent à acheter des produits agricoles russes, un commerce qui n’est pas sanctionné ?

On ne peut plus fermer les yeux : le commerce de grain avec la Russie comporte aujourd’hui des risques majeurs et obtenir des garanties fiables est quasiment impossible.

Même un document attestant que ce grain ne vient pas des territoires occupés peut être faux. Pour l’instant, il faut envisager de quitter ce marché ou, au minimum, renforcer considérablement les vérifications de provenance, ce qui reste très difficile en pratique.

Il y a quelques mois, des sanctions ont été adoptées par l’Union européenne et la Suisse contre l’opérateur céréalier étatique russe GZO, qui opérait depuis les territoires occupés ukrainiens. Selon des données douanières d’exportation, la société suisse Vivalon avait indirectement traité avec lui. Est-ce une avancée significative ?

Oui, c’est un pas dans la bonne direction. Mais l’agresseur russe trouve toujours des moyens de contourner les sanctions. Jusqu’à récemment, GZO apparaissait parfois comme fournisseur du grain. Désormais, son nom est remplacé par celui de sociétés écrans créées pour brouiller les pistes. L’UE et la Suisse doivent aller plus loin en appliquant des sanctions secondaires visant aussi les intermédiaires et les partenaires étrangers qui facilitent ces opérations.

Comment est né le projet SeaKrime auquel vous participez ?

Le projet SeaKrime a été lancé en octobre 2016, deux ans après l’annexion de la Crimée par la Russie. Tout a commencé lorsqu’un navire est arrivé au port de Feodosiia, en Crimée, pour décharger sa cargaison dans des circonstances particulièrement suspectes. Des caisses – ressemblant à des caisses militaires – ont été débarquées de nuit, sous bonne garde, dans l’obscurité, uniquement éclairées par des lampes torches. Nous n’avons pas pu éclaircir de quoi il s’agissait exactement mais notre enquête a fait beaucoup de bruit, montrant que les ports de Crimée en principe fermés à la navigation continuaient à fonctionner. Le sujet dépassait le seul conflit russo-ukrainien et concernait le commerce maritime international et ses zones grises, ce qui nous a poussés à documenter ces transports illégaux et à nous spécialiser sur la question.

À partir de février 2022, votre travail s’est intensifié…

Oui, dès le début de l’invasion à grande échelle en 2022, nous avons observé une forte augmentation des exportations de céréales depuis les ports de Crimée. Chaque mois, les volumes étaient plus importants. Cela n’avait aucun sens, car la récolte de 2021 avait déjà été en grande partie exportée. Nous avons compris qu’il s’agissait de grains volés dans des silos saisis par l’armée russe et appartenant à des entreprises ukrainiennes, notamment dans la région de Kharkiv. Ces céréales ne passaient pas uniquement par la Crimée : des camions les acheminaient aussi vers des ports russes sur la mer Baltique, comme Saint-Pétersbourg ou Oust-Louga, pour être ensuite exportées.

Quels instruments utilisez-vous pour établir ces faits ?

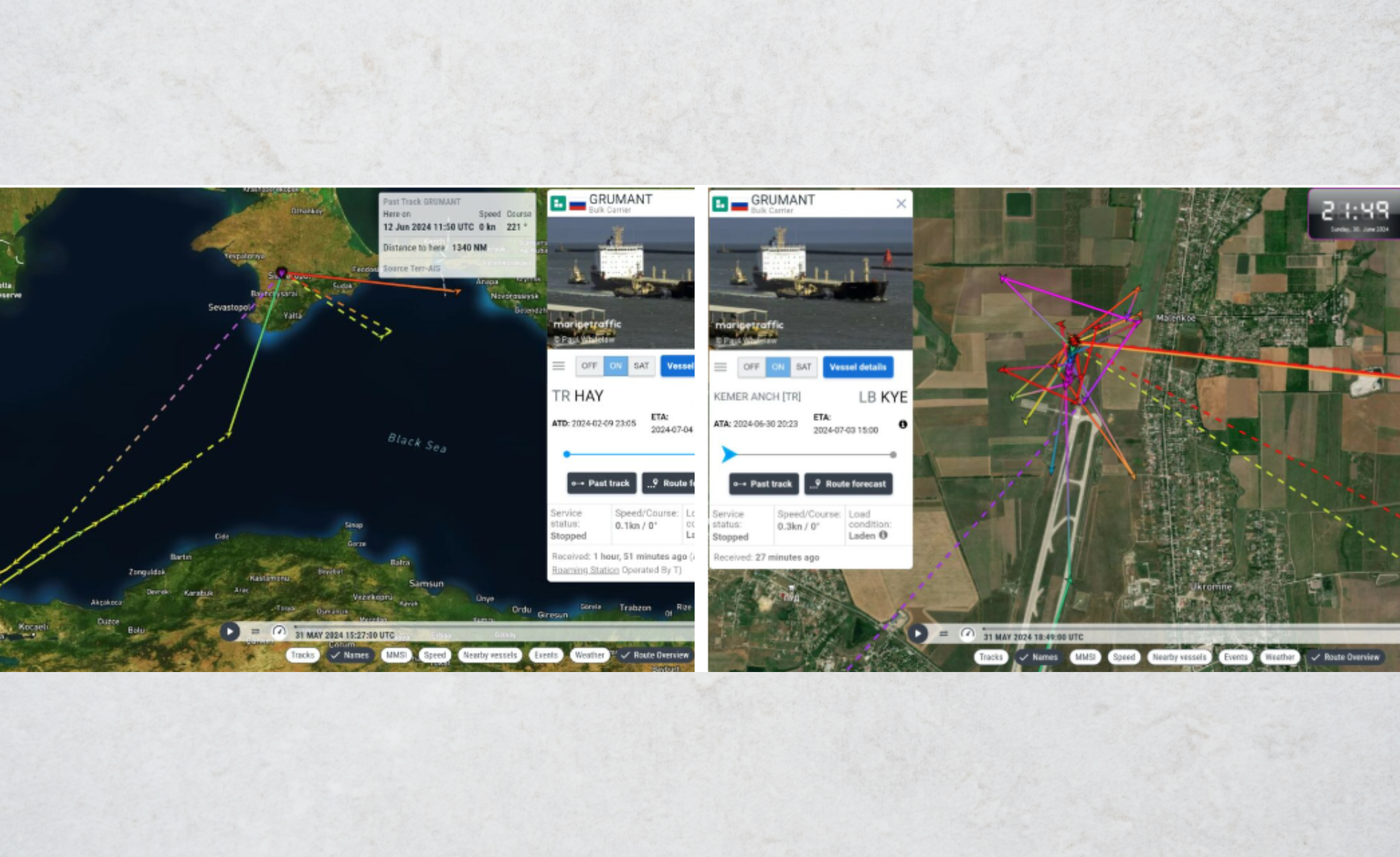

Nous utilisons principalement des outils d’OSINT (Open Source Intelligence), accessibles au public sur internet. Marine Traffic (un site de suivi des navires, N.D.L.R.) permet par exemple de suivre en temps réel les navires grâce aux données de l’AIS (Automatic Identification System). Mais bon nombre des navires impliqués dans les transports illégaux désactivent volontairement leur AIS, rendant leur localisation impossible. D’autres recourent au signal spoofing, une pratique courante en mer Noire, qui consiste à falsifier les données AIS pour faire croire qu’un navire se trouve ailleurs ou suit un itinéraire différent. Les sources ouvertes ne suffisent donc pas. C’est pourquoi nous nous appuyons aussi sur des informations sensibles provenant de sources situées dans les territoires occupés. Nous surveillons aussi les réseaux sociaux et utilisons des bases de données maritimes comme Equasis.

Quel est le but ultime de ces enquêtes ?

L'objectif est de documenter les exportations massives de grains via les ports de Crimée. Nous nous intéressons aussi aux vols systématiques de matériel agricole ukrainien, souvent moderne et équipé de technologies avancées comme le GPS. Des moissonneuses-batteuses ont ainsi été retrouvées jusqu’en Tchétchénie, et des silos entiers ont été déplacés. Il ne faut pas oublier que ce matériel appartient à des personnes bien réelles.

Derrière ces pillages, il y a toujours des victimes, des drames qui se jouent.

De nombreuses procédures pénales ont été ouvertes. Même si certains faits peuvent rester cachés pendant un an, 5 ou 10 ans, ils finiront par être identifiés, car l’Ukraine a vraiment la volonté de faire la lumière sur ces questions. Quant aux entreprises complices, qu’elles soient dans la chaîne logistique, dans le financement ou dans le négoce, elles finiront par être démasquées. Et pour elles, les conséquences seront lourdes : la perte de réputation sera inévitable.

* Le centre Myrotvorets, créé fin 2014, est une organisation indépendante et non gouvernementale «de recherche sur les éléments constitutifs de crimes contre la sécurité nationale de l'Ukraine, sur la paix, l'humanité et le droit international» qui fournit des informations, notamment à destination «des autorités chargées de l’application de la loi et des services spéciaux». Certaines de ses actions font l’objet de critiques, comme la publication sur son site Internet des données personnelles d’individus considérés comme des «ennemis de l’Ukraine». Mais à côté de cela, son expertise est largement saluée. Les investigations de son programme de monitoring SeaKrime ont ainsi alimenté des enquêtes journalistiques dans le monde entier.