Getreideplünderung in der Ukraine: «Die EU und die Schweiz sollten auch Zwischenhändler sanktionieren, die solche Geschäfte ermöglichen»

©

Imago / SNA

©

Imago / SNA

Gespräch geführt von Agathe Duparc.

Wie ist die Lage im ukrainischen Agrarsektor über drei Jahre nach Beginn des russischen Militärangriffs auf die Ukraine? Hat er stark gelitten?

Natürlich hat die Besetzung eines Teils unseres Landes, das über viel Ackerland und wichtige Infrastruktur verfügt, die ukrainische Landwirtschaft hart getroffen. Russland hat gezielt Silos in den Häfen von Odessa und Mykolajiw sowie zahlreiche landwirtschaftliche Anlagen im ganzen Land angegriffen. Die Anbauflächen sind zurückgegangen, die Erträge gesunken, die Ernten geringer ausgefallen. Doch dank ihrer tief verwurzelten landwirtschaftlichen Tradition ist die Ukraine weiterhin im Getreidebau sowie im Export tätig und behauptet sich auf den Weltmärkten. Trotz der Verluste ist sie nach wie vor eine wichtige Akteurin im Agrarsektor.

Ihr grösster Konkurrent auf dem Agrarmarkt war schon immer Russland...

Ja, vor allem beim Weizen standen wir in direkter Konkurrenz. Der Diebstahl von ukrainischem Getreide begann gleich zu Beginn der russischen Aggression und schien genau geplant gewesen zu sein. Die Schiffe, die den Grossteil des geplünderten Getreides exportierten, wurden Ende 2021 kurz vor der Invasion von Krein Marin Kontraktor gekauft, einem Unternehmen der staatlichen russischen Schiffbaugesellschaft OSK, die heute unter Sanktionen steht. Das Avlita-Terminal (oder Aval-Terminal, wie Russland es neu nennt) in Sewastopol auf der Krim, wo dieses Getreide umgeschlagen wird, ist ebenfalls im Besitz dieser Holding. Das ist Russlands Politik: die landwirtschaftlichen Ressourcen der Ukraine kapern und uns auf dem Weltmarkt für Getreide konkurrieren.

Kürzlich berichteten mehrere europäische Medien über Drohnenangriffe auf Landwirte in der Region Cherson. Ist das mittlerweile an der Tagesordnung?

Ja, solche Angriffe beobachten wir in dieser Region unterdessen sehr häufig. Die Drohnen fliegen kurze Strecken, entweder zu Ortungszwecken oder um regelrechte Menschenjagden durchzuführen. Der Mut und die Unerschrockenheit der in der Landwirtschaft tätigen Menschen sind bewundernswert. Einige Landwirte bewirtschaften vollständig verminte Felder. Es gibt häufig Verletzte.

©

Reuters / Ueslei Marcelino

©

Reuters / Ueslei Marcelino

Weiss man, wie viel Getreide Russland geplündert hat?

Laut dem Ernährungssicherheitsprogramm der NASA beträgt das Produktionsvolumen in den besetzen ukrainischen Gebieten zwischen 6 und 8 Millionen Tonnen Getreide. Nach unseren Berechnungen wurden mehr als 2 Millionen Tonnen über die Krimhäfen exportiert. Ein weiterer Teil des Getreides wird auf dem Landweg befördert: Wir haben den konstanten Verkehr von Lastwagen dokumentiert, die Getreide aus Donezk, Saporischschja und Cherson ins russische Rostow transportieren, wo es mittels gefälschter Dokumente als russisches Getreide verkauft wird.

Wo setzt Russland das Getreide aus den besetzten ukrainischen Gebieten ab?

Der grösste Teil des gestohlenen Getreides wird exportiert, die in Russland verbrauchten Mengen fallen kaum ins Gewicht. In den Monaten nach dem Angriff war die Türkei die wichtigste Abnehmerin. Angesichts der Enthüllungen zahlreicher internationaler Medien hat Ankara diese Käufe aber eingestellt. Einige der beteiligten Schiffe wurden sanktioniert, aber bei weitem nicht alle. Bis heute hat die internationale Gemeinschaft keine nennenswerten Massnahmen gegen die beteiligten Akteure ergriffen, die immer wieder neue Absatzmärkte finden.

Welches sind die neuen Absatzmärkte?

Auf die Türkei folgte Syrien, das im Rahmen eines Regierungsprogramms über seine staatliche Getreidegesellschaft einkaufte. Beobachtungen in den Häfen zeigen, dass Syrien seit dem Sturz von Baschar al-Assad im Dezember 2024 für Russland geschlossen bleibt, von einzelnen Ausnahmen abgesehen. So haben wir kürzlich ein Schiff verfolgt, das zweimal die Strecke zwischen dem Hafen von Feodosia (Krim) und Tartus in Syrien zurückgelegt hatte. Die Russische Föderation nutzt weiterhin die Instabilität und die Nahrungsmittelknappheit in der Region aus, um dort gestohlenes Getreide abzusetzen. Dieser Handel ist jedoch nicht mehr Teil der staatlichen Politik Syriens. Nun hat sich alles nach Ägypten verlagert, das seine Tore weit geöffnet hat. Heute laufen fast alle Schiffe, die die Krimhäfen mit gestohlenem Getreide verlassen, diese Destination an.

Ägypten kann wahrscheinlich nicht alles verbrauchen, was es kauft. An wen wird ein Teil der Ladungen weiterverkauft?

Das wissen wir leider nicht. Wir vermuten, dass Ägypten als Drehscheibe fungiert: Das Getreide wird dort entladen und dann weiterbefördert. Die von den russischen Exporteuren vorgelegten Dokumente und Zertifikate sind gefälscht. Sie geben nie die tatsächliche Produktionsregion – etwa die Krim, Cherson oder Saporischschja – an, sondern nur «Russland» oder die Adresse eines russischen Exportunternehmens. So kann das gestohlene Getreide an jeden weiterverkauft werden, auch an Abnehmer in der Europäischen Union oder in der Schweiz.

In Russland hat der Tauschhandel eine lange Tradition. Vor dem Krieg gab es mehrere solcher Vereinbarungen mit dem Iran: Für russische Agrarprodukte oder Industriegüter erhielt Russland iranisches Öl. Letztes Jahr berichtete eine iranische Zeitung sogar über einen möglichen Tausch von russischem Getreide gegen Waffen aus Teheran. Sind Ihnen solche Praktiken bekannt? Könnte es sein, dass in der Ukraine geplündertes Getreide Bestandteil solch undurchsichtiger Tauschgeschäfte ist?

Leider haben die russischen Behörden den Zugang zu vielen offiziellen Datenbanken und Registern gesperrt, sodass wir keinen Überblick über die Getreideflüsse haben. Wir haben jedoch einige Hinweise. Unter Baschar al-Assad beispielsweise lieferte Russland Getreide zu ungewöhnlich hohen Preisen nach Syrien: bis zu 375 Dollar pro Tonne, während der Marktpreis bei 225 bis 250 Dollar lag. Warum dieser Preisunterschied? Enthielten die Lieferungen etwas anderes als Weizen? Wir wissen es nicht. Wir haben auch einen Getreideverkauf an den Iran verzeichnet, bei dem der Preis aus uns unbekannten Gründen unter dem Marktpreis lag.

In einem Interview mit der polnischen Presse sprachen Sie kürzlich im letzten Mai über die aktive Rolle, die einige ukrainischer Botschaften gespielt haben, um den Import von geplündertem Getreide zu verhindern.

In den Ländern, in denen solche Ladungen ankommen, versuchen die ukrainischen Botschaften zu intervenieren. Sie wenden sich regelmässig an uns, damit wir Protestschreiben gegen die Aufnahme gewisser Schiffe vorbereiten und Dokumente und Beweise beifügen. In Ägypten, wo das Problem beträchtliche Ausmasse erreicht hat, blieben diese Interventionen bislang jedoch wirkungslos.

Manchmal zeigen die Warnungen Wirkung. Im vergangenen Mai verweigerte der Libanon einem Schiff mit gestohlenen ukrainischen Agrarprodukten das Löschen der Ladung …

Wir hatten herausgefunden, dass das Getreide aus Berdjansk in der von russischen Streitkräften besetzten Oblast Saporischschja stammte. Es war im Hafen von Feodosia (Krim) an Bord des russischen Schiffes Nikolai Leonov verladen worden, das zunächst den Hafen von Temrjuk (Flusshafen am Asowschen Meer) anlief, bevor es mit gefälschten Herkunftsdokumenten in Richtung Libanon auslief. Nachdem die ukrainische Botschaft davon erfahren hatte, veröffentlichte sie eine offizielle Mitteilung, die die Aufmerksamkeit der lokalen Medien auf sich zog. Die libanesischen Händler sind sich des Reputations- und finanziellen Verlusts bewusst geworden, die dem Schiffsbetreiber entstanden sind. Dank dieser Alarmbereitschaft dürfte sich ein solcher Vorfall kaum wiederholen.

In der Schweiz sind zahlreiche Getreidehändler ansässig. Hat sich die ukrainische Botschaft bereits an die Schweizer Behörden gewandt, um Probleme zu melden?

Leider sind mir bisher keine Aktionen in der Schweiz bekannt. Aber ich bin dankbar für jegliche Informationen zu diesem Thema.

Im Februar 2024 recherchierte Public Eye zum Zuger Agrarhändler Vivalon. Er wird verdächtigt, indirekt Getreide aus den besetzten Gebieten bezogen zu haben. Inwieweit ist die Schweiz für diese Plünderung verantwortlich?

Die Schweiz ist eng mit dem globalen Agrarmarkt verbunden – einerseits profitieren zahlreiche Handelsunternehmen von ihren Steuervorteilen, andererseits finanzieren ihre Banken die Transaktionen. Ausserdem sind da auch die Prüfunternehmen, welche die Waren kontrollieren. In diesem Kontext ist der Fall Vivalon aufschlussreich. Russische Unternehmen pflegen zudem weiterhin aktive Beziehungen zur Schweiz, sei es über Tochtergesellschaften oder Partnerschaften.

©

Public Eye / opak.cc

©

Public Eye / opak.cc

Lesen Sie die Recherche von Public Eye zur Russische Getreideplünderungen in der Ukraine (2024)

Niemand kann also wirklich sicher sein, am Ende der Lieferkette nicht doch gestohlenes Getreide aus der Ukraine zu beziehen …

Die von uns untersuchten Vorgänge sind oft sehr komplex: Das Getreide wird mehrmals weiterverkauft, und immer wieder sind Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Hongkong daran beteiligt. Es ist also durchaus denkbar, dass Schweizer Unternehmen oder Banken durch den Kauf von Getreide oder die Mitwirkung an Transaktionen in diese Geschäfte verwickelt sind.

Eine aktuelle Untersuchung von Radio Svoboda macht das Problem deutlich: Ein sehr auf sein Image bedachtes europäisches Unternehmen hatte Getreide gekauft und sich dabei vergewissert, dass es nicht aus den besetzten Gebieten stammte. Es hatte eine Bescheinigung erhalten, die eine «saubere» russische Herkunft bestätigte. Dies stimmte jedoch nicht und hat dem Ruf des Unternehmens sehr geschadet.

Welche Botschaft kann man unter diesen Umständen den Agrarhändlern vermitteln, die weiterhin russische Agrarprodukte kaufen – die ja keinen Sanktionen unterliegen?

Man darf die Augen nicht länger verschliessen: Der Getreidehandel mit Russland birgt heute grosse Risiken, und es ist fast unmöglich, verlässliche Garantien zu erhalten.

Selbst ein Dokument, das bescheinigt, dass das Getreide nicht aus den besetzten Gebieten stammt, kann gefälscht sein. Derzeit sollte man in Erwägung ziehen, aus diesem Markt auszusteigen oder zumindest die Herkunftskontrollen erheblich zu verschärfen, was in der Praxis jedoch sehr schwierig ist.

Vor einigen Monaten haben die Europäische Union und die Schweiz Sanktionen gegen die staatliche russische Getreidegesellschaft GZO verhängt, die von den besetzten Gebieten der Ukraine aus operierte. Gemäss Exportdaten hatte das Schweizer Unternehmen Vivalon indirekt mit ihr gehandelt. Sind die Sanktionen ein bedeutender Fortschritt?

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber der russische Aggressor findet immer wieder Wege, die Sanktionen zu umgehen. Bis vor kurzem trat die GZO manchmal als Getreidelieferantin auf. Jetzt wird ihr Name durch den von Scheinfirmen ersetzt, die gegründet wurden, um die Spuren zu verwischen. Die EU und die Schweiz sollten auch Zwischenhändler und ausländische Partner sanktionieren, die solche Geschäfte ermöglichen.

Wie ist das SeaKrime-Projekt entstanden, an dem Sie beteiligt sind?

Das SeaKrime-Projekt wurde im Oktober 2016 ins Leben gerufen, zwei Jahre nach Russlands Annexion der Krim. Angefangen hat es damit, dass ein Schiff unter sehr verdächtigen Umständen im Hafen von Feodosia auf der Krim anlegte, um seine Fracht zu entladen: Streng bewacht und im Schein von Taschenlampen wurden nachts Kisten von Bord gebracht, die wie Militärkisten aussahen. Was genau darin enthalten war, konnten wir nicht herausfinden, doch unsere Untersuchung sorgte für viel Aufsehen. Sie zeigte, dass die eigentlich für die Schifffahrt gesperrten Krimhäfen weiterhin betrieben wurden. Das Thema ging über den russisch-ukrainischen Konflikt hinaus, es betraf den internationalen Seehandel und seine Grauzonen. Das hat uns dazu veranlasst, die illegalen Transporte zu dokumentieren und uns auf dieses Thema zu spezialisieren.

Ab Februar 2022 hat sich Ihre Arbeit intensiviert …

Ja, seit Beginn der gross angelegten Invasion 2022 haben wir einen starken Anstieg der Getreideexporte aus den Krimhäfen beobachtet. Jeden Monat wurden grössere Mengen verschifft. Das ergab keinen Sinn, da ein Grossteil der Ernte 2021 bereits exportiert worden war. Wir haben begriffen, dass das Getreide aus den von der russischen Armee beschlagnahmten Silos gestohlen worden war, insbesondere in der Region Charkiw, und eigentlich ukrainischen Unternehmen gehörte. Das Getreide wurde nicht nur über die Krim geschleust, sondern auch von Lastwagen zu russischen Häfen an der Ostsee gebracht, beispielsweise nach Sankt Petersburg oder Ust-Luga, und von da aus exportiert.

Welche Instrumente nutzen Sie für Ihre Nachforschungen?

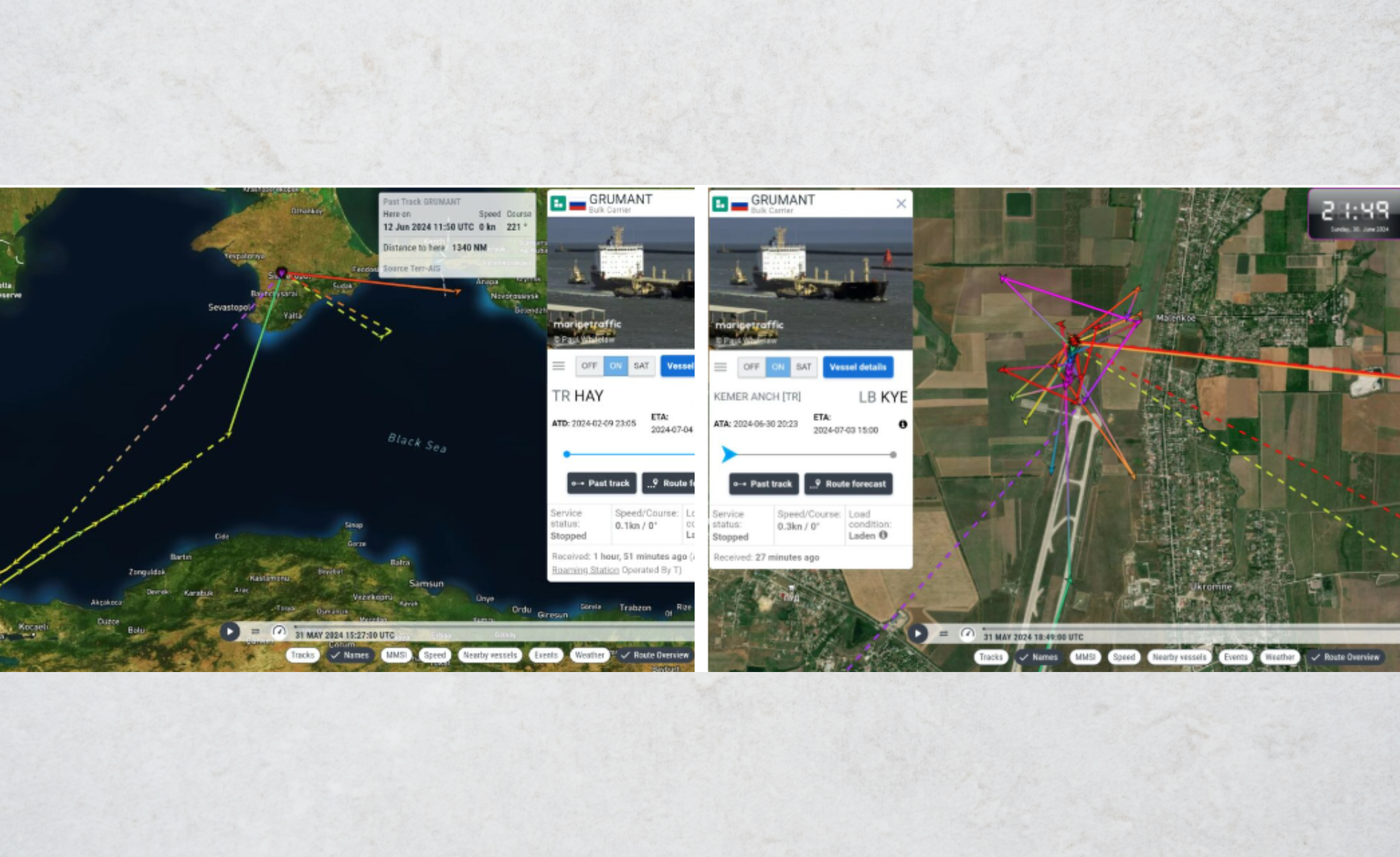

Wir verwenden hauptsächlich OSINT-Tools (Open Source Intelligence), die im Internet öffentlich zugänglich sind. Marine Traffic ermöglicht beispielsweise die Verfolgung von Schiffen in Echtzeit anhand von AIS-Daten (Automatic Identification System). Viele der in illegale Transporte verwickelte Schiffe schalten jedoch bewusst ihr AIS aus, sodass sie nicht geortet werden können. Andere setzen auf das in der Schwarzmeerregion gängige Signal-Spoofing, bei dem AIS-Daten gefälscht werden, um vorzutäuschen, dass sich ein Schiff an einem anderen Ort befindet oder eine andere Route fährt. Open Sources reichen also nicht aus. Deshalb stützen wir uns auch auf Quellen in den besetzten Gebieten, die uns sensible Daten liefern. Ausserdem überwachen wir soziale Netzwerke und nutzen maritime Datenbanken wie Equasis.

Was ist das übergeordnete Ziel dieser Untersuchungen?

Ziel ist es, die massiven Getreideexporte dokumentieren, die über die Krimhäfen abgewickelt werden. Wir interessieren uns auch für den systematischen Diebstahl von landwirtschaftlichen Maschinen aus der Ukraine, die oft modern und mit fortschrittlichen Technologien wie GPS ausgestattet sind. So hat man beispielsweise in Tschetschenien ukrainische Mähdrescher gefunden und ganze Silos wurden abtransportiert. Man darf nicht vergessen, dass diese Geräte Menschen gehören: Hinter diesen Plünderungen stehen immer Opfer und Tragödien. Es wurden bereits zahlreiche Strafverfahren eingeleitet. Auch wenn gewisse Vorfälle ein Jahr lang verborgen bleiben, oder gar fünf oder zehn Jahre lang, so werden sie irgendwann aufgedeckt, denn die Ukraine ist fest entschlossen, diese Fragen aufzuklären. Auch die beteiligten Unternehmen, egal ob sie in der Lieferkette, im Finanzwesen oder im Handel tätig sind, werden letztendlich entlarvt werden und die schwerwiegenden Folgen zu tragen haben. Sie werden unweigerlich ihren Ruf verlieren.

Welche Instrumente nutzen Sie für Ihre Nachforschungen?

Wir verwenden hauptsächlich OSINT-Tools (Open Source Intelligence), die im Internet öffentlich zugänglich sind. Marine Traffic ermöglicht beispielsweise die Verfolgung von Schiffen in Echtzeit anhand von AIS-Daten (Automatic Identification System). Viele der in illegale Transporte verwickelte Schiffe schalten jedoch bewusst ihr AIS aus, sodass sie nicht geortet werden können. Andere setzen auf das in der Schwarzmeerregion gängige Signal-Spoofing, bei dem AIS-Daten gefälscht werden, um vorzutäuschen, dass sich ein Schiff an einem anderen Ort befindet oder eine andere Route fährt. Open Sources reichen also nicht aus. Deshalb stützen wir uns auch auf Quellen in den besetzten Gebieten, die uns sensible Daten liefern. Ausserdem überwachen wir soziale Netzwerke und nutzen maritime Datenbanken wie Equasis.

Was ist das übergeordnete Ziel dieser Untersuchungen?

Ziel ist es, die massiven Getreideexporte dokumentieren, die über die Krimhäfen abgewickelt werden. Wir interessieren uns auch für den systematischen Diebstahl von landwirtschaftlichen Maschinen aus der Ukraine, die oft modern und mit fortschrittlichen Technologien wie GPS ausgestattet sind. So hat man beispielsweise in Tschetschenien ukrainische Mähdrescher gefunden und ganze Silos wurden abtransportiert.

Man darf nicht vergessen, dass diese Geräte Menschen gehören: Hinter diesen Plünderungen stehen immer Opfer und Tragödien.

Es wurden bereits zahlreiche Strafverfahren eingeleitet. Auch wenn gewisse Vorfälle ein Jahr lang verborgen bleiben, oder gar fünf oder zehn Jahre lang, so werden sie irgendwann aufgedeckt, denn die Ukraine ist fest entschlossen, diese Fragen aufzuklären. Auch die beteiligten Unternehmen, egal ob sie in der Lieferkette, im Finanzwesen oder im Handel tätig sind, werden letztendlich entlarvt werden und die schwerwiegenden Folgen zu tragen haben. Sie werden unweigerlich ihren Ruf verlieren.

Das Ende 2014 gegründete Zentrum Myrotvorets ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation, die sich mit der «Untersuchung von Straftaten gegen die nationale Sicherheit der Ukraine, den Frieden, die Menschlichkeit und das Völkerrecht» befasst. Die Online-Plattform stellt Informationen bereit, insbesondere für «Strafverfolgungsbehörden und Sonderdienste». Einige Aktivitäten des Zentrums stehen in der Kritik, wie beispielsweise die Veröffentlichung personenbezogener Daten von Personen, die als «Feinde der Ukraine» gelten, auf seiner Website. Abgesehen davon wird das Zentrum für sein Fachwissen jedoch weithin geschätzt, und die Untersuchungen seines Monitoring-Programms SeaKrime haben journalistische Recherchen auf der ganzen Welt inspiriert.