40 bis 90%! Astronomische Profitmargen der Pharmakonzerne sind mit schuld am Prämienschock

Zürich / Lausanne, 12. September 2022

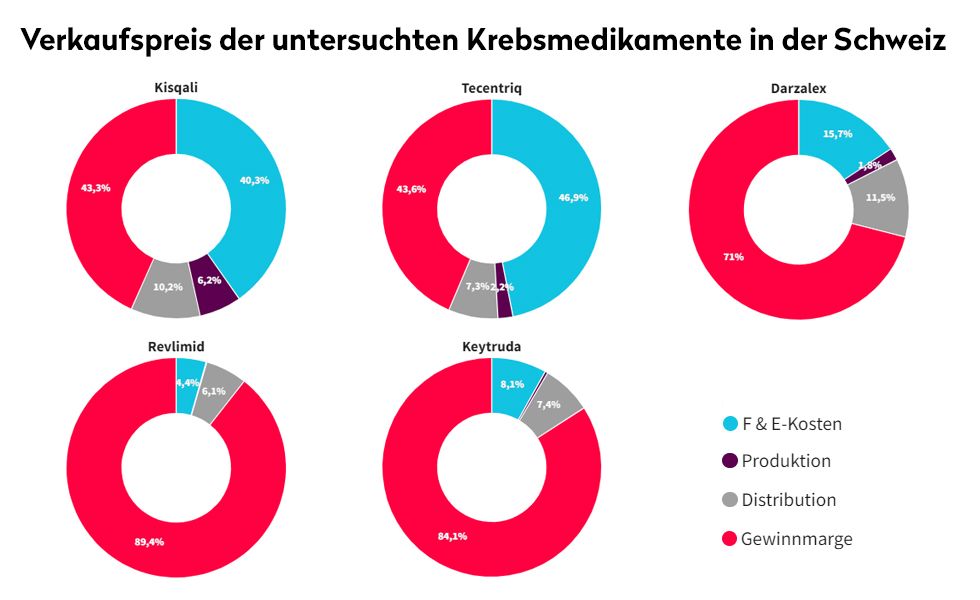

Novartis und Roche publizierten für das Jahr 2021 gigantische Reingewinne in zweistelliger Milliardenhöhe. Die Branche floriert, und das nicht nur wegen der Pandemie: Ein neuer Bericht von Public Eye kalkuliert erstmals die Profitabilität besonders hochpreisiger Krebsmedikamente und zeigt auf, dass die Gewinnmargen, selbst unter Berücksichtigung des Geschäftsrisikos für Misserfolge in der Forschungs- & Entwicklungsphase, noch bei sagenhaften 40-90% liegen. Schon an neu eingeführten Medikamenten verdienen Pharmafirmen exorbitant: Beim seit 2019 in der Schweiz zugelassenen Brustkrebspräparat «Kisqali» etwa wandern von den 1000 CHF, welche die Krankenkasse bezahlt, 430 CHF direkt als Profit auf die Konten von Novartis. Und je länger ein Medikament auf dem Markt ist, desto höher auch die Profitmarge: Beim seit 2008 rückvergüteten Blutkrebs-Medikament «Revlimid» von Bristol Myers Squibb etwa beträgt sie inzwischen unglaubliche 89%.

Der Patentschutz auf Arzneimittel sollte eigentlich die medizinische Forschung und Innovation honorieren. Tatsächlich schafft dieses Instrument aber Marktmonopole, die den Pharmafirmen eine enorme Preissetzungsmacht gewähren und so zu astronomischen Renditen verhelfen. Die Pharmaindustrie rechtfertigt ihre hohen Preise mit dem dadurch kompensierten Risiko durch Flops in der Forschung und Entwicklung (F&E) von Medikamenten. Zugleich verweigert die Branche aber jegliche Auskunft über ihre tatsächlichen Investitionen. International gibt es deshalb seit der WHO-Transparenzresolution von 2019 verstärkte Bemühungen, endlich mehr Klarheit über die Preise und F&E-Investitionen zu schaffen.

Die politische Schweiz bewegt sich jedoch in die gegenläufige Richtung und setzt bei den Kostendämpfungsmassnahmen, wie sie die Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) vorsieht, auf fragwürdige Hinterzimmer-Deals und eine systemwidrige Aushebelung des Öffentlichkeitsprinzips. Geheime Absprachen helfen aber nicht bei der Preissenkung – im Gegenteil. Was es dafür braucht, ist mehr Transparenz in der Preispolitik und bei den Forschungs- & Entwicklungskosten. Die Rationierungen und Einschränkungen bei der Kostenübernahme durch die obligatorische Krankenversicherung sorgen in der Schweiz zunehmend für eine Zweiklassenmedizin. Weltweit haben wegen stetig steigender Preise derzeit über 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten.

Mehr Informationen bei

Oliver Classen, Mediensprecher, 044 277 79 06, oliver.classen@publiceye.ch

Gabriela Hertig, Gesundheitsexpertin, 044 277 79 91, gabriela.hertig@publiceye.ch

*****************************

Zur Methode der Studie:

Basierend auf einer Schätzung der Forschungs- & Entwicklungskosten (F&E) für sechs Krebsbehandlungen von Novartis, Roche, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb und MSD Merck Sharp & Dohme hat Public Eye die Profitmargen der einzelnen Medikamente in der Schweiz berechnet. Als Basis dienten die globalen Kosten der von der Industrie finanzierten klinischen Versuche pro Medikament, da sie den grössten Investitionsblock darstellen. Diese wurden um zusätzlich anfallende Kosten und einen Faktor für die Kompensation von Misserfolgen erhöht. Die geschätzten F&E-Kosten wurden auf die Verkäufe im Schweizer Markt herunter gebrochen. Die Profitmarge ist die Differenz des öffentlichen Listenpreises des Medikaments abzüglich der geschätzten F&E-Kosten für die Schweiz, der Produktions- und der Distributionskosten pro Einheit.