Wie der Modegigant Shein sein Greenwashing als Aktivismus verkleidet

Géraldine Viret, 9. Mai 2025

«Die Mode ist ein Recht, kein Privileg»: Mit diesem engagierten Slogan poliert Shein sein Image in Frankreich auf. Mit einer Website, die nur dieser edlen Mission gewidmet ist, begleitet von einer Medienkampagne und intensiver Lobbyarbeit. Das Ziel: den Bedrohungen entgegenzuwirken, denen sich der chinesische Konzern gegenübersieht. In Frankreich hat die Nationalversammlung im März 2024 ein Anti-Fast-Fashion-Gesetz verabschiedet, jetzt steht im Senat die entscheidende Beratung an. Es soll die katastrophalen Umweltauswirkungen der (ultra-)kurzlebigen Mode reduzieren, für die allen voran Shein steht. Auch die Europäische Union plant, Vorschriften zu erlassen, die Shein in die Schranken weisen würden. Für Shein umso ärgerlicher, als die abenteuerlichen Zoll-Eskapaden von Präsident Trump auch die Gewinne des Konzerns in den USA gefährden.

Aber gibt es wirklich ein Grundrecht darauf, stylish gekleidet zu sein? Ja, sagt mir die Menschenrechtserklärung, die ich aus gegebenem Anlass noch einmal gelesen habe. In Artikel 25 heisst es, dass jeder Mensch das Recht auf einen Lebensstandard hat, der seine Gesundheit und sein Wohlbefinden gewährleistet, wozu auch der Zugang zu Bekleidung gehört.

Das Ziel: Alle sollen ohne Scham und ohne unangemessene Hindernisse an den alltäglichen Interaktionen mit ihren Mitmenschen teilhaben können. In der Interpretation von Shein hätten wir alle also das unantastbare Recht, tonnenweise Kleidung zu kaufen, die mit Chemikalien vollgestopft ist, sich nach drei Waschgängen in der Maschine verzieht und den Planeten versaut. Echt jetzt? Na herzlichen Dank!

Das «Recht auf Mode» als Schutzschild

Um es gleich vorweg zu sagen: Sheins Strategien der Unternehmenskommunikation sind bei weitem nicht so raffiniert wie ihre Marketingtricks, die uns süchtig nach seiner App machen, einer Art Schlaraffenland, in der bei jedem Scrollen ein neues bauchfreies Top für 4 Franken und 99 Rappen auftaucht. Bereits Anfang der 2000er Jahre hatte das Narrativ der «Demokratisierung der Mode» den weltweiten Aufschwung der Wegwerfmode begünstigt, der von Konzernen wie H&M und Inditex, der Muttergesellschaft von Zara, vorangetrieben wurde. Das eigentliche Ziel, das mühelos erreicht wurde: in einem gesättigten Bekleidungsmarkt weiter und weiter wachsen. Immer mehr, schneller und billiger! Dank dieses Erfolgsrezepts verdoppelte sich die weltweite Klamottenproduktion zwischen 2000 und 2014, sehr zur Freude dieser neuen Imperien und ihrer Aktionär*innen.

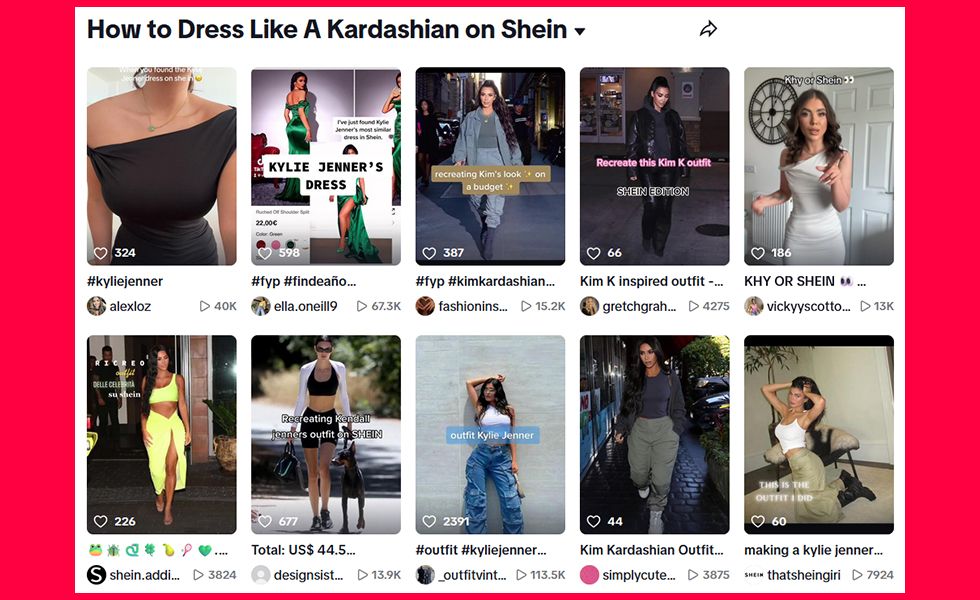

Aber heute geht Shein noch einen Schritt weiter, indem die Fast-Fashion-Marke die von ihren Kritiker*innen propagierten Werte bis zum Äussersten verdreht. «Im Namen der Mode für alle» macht sich der Konzern zum Verteidiger von Millionen von Menschen in Frankreich (und anderswo), die sich keine Kleidung leisten können. So kontert Shein die Regulierungsbestrebungen mit einer schockierenden Formel: «Warum sollte Mode nur den Reichen vorbehalten sein?». Dank der unschlagbaren Preise muss man nicht Kim Kardashian heissen, um seinen Stil zu pflegen!

Der Riese mit 38 Milliarden US-Dollar Umsatz verschweigt jedoch entscheidende Details, die uns schnell klar machen würden, in welche Falle wir da getappt sind.

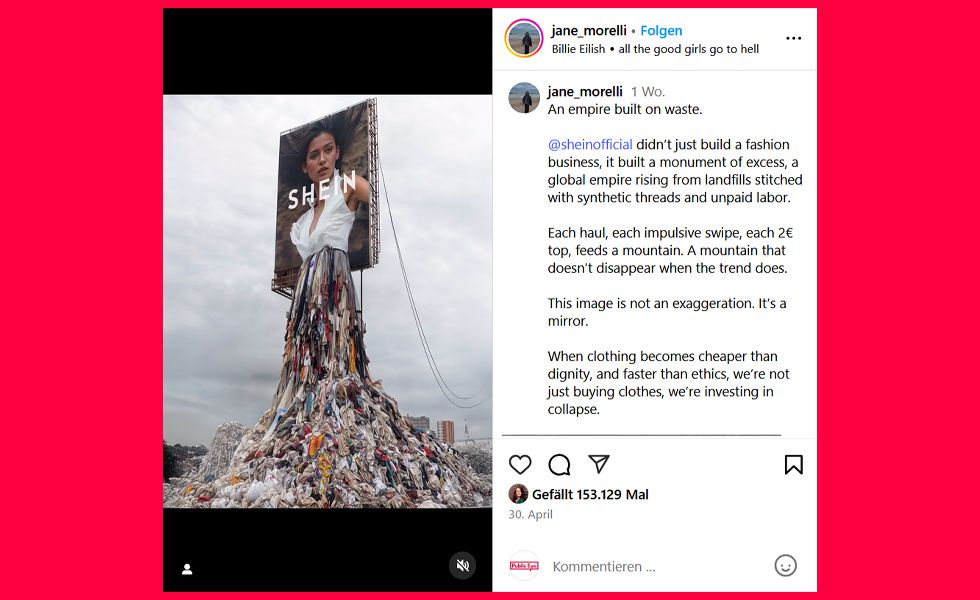

Der wahre Preis der Masslosigkeit

Abgesehen davon, dass seine Kundschaft nicht nur aus Working Poor besteht, scheint Shein ein sehr kreatives Verhältnis zur Mathematik zu haben, vor allem wenn es um die Maximierung seiner Gewinne geht. Die Preise durch vier teilen, aber die Zahl der neuen Modelle mit 1000 multiplizieren: Bei diesem Tempo überhitzt der Rechner irgendwann. Und während wir glauben, durch das hektische Auspacken des x-ten Shein-Beutels Geld zu sparen, zählt der chinesische Riese die Nullen. Die Gleichung ist unerbittlich: Wegwerfware + Sofort-Dopamin + emotionale Obsoleszenz = unendlicher Konsum.

Trotz des pseudomilitanten Geschwafels lässt sich der Motor von Sheins Erfolg in einem Wort zusammenfassen: Ausbeutung. Bedürftige Menschen kleiden? Anstatt sich als Mutter Teresa aufzuspielen, könnte der Konzern damit beginnen, die Arbeiter*innen zu respektieren, die mehr als 75 Stunden pro Woche für die Herstellung seiner Artikel schuften und dabei wie Roboter behandelt werden. Auf ihrem Rücken überschwemmen Shein und andere chinesische Giganten die westliche Welt mit Kleidung, während diese es immer noch weitgehend vorzieht, die Augen zu verschliessen.

Im Gegensatz zu den Lügen, die in grossen Lettern auf der profitorientierten Propaganda-Website von Shein verbreitet werden, ist Mode mit Shein-Stempel nicht «nachhaltiger» oder «verantwortungsbewusster» als eine Plastiktüte, die einer Schildkröte in den Rachen gestopft wird.

Irgendwann werden wir alle den Preis dafür bezahlen. Das ist Gleichheit in der Welt von Shein.

«Mit zartem Herzen, aber spitzer Feder setze ich mir gerne eine Clownsnase auf und mime Hochstapler, um sie zu entlarven.»

Géraldine Viret, spezialisiert auf vergleichende Literaturwissenschaft und Unternehmenskommunikation, arbeitet seit fast zehn Jahren als Medienverantwortliche und Redakteurin für Public Eye. Viel Geduld und ein gewisses Mass an Ironie sind unabdingbar, um sich auch bei starkem Gegenwind für eine gerechtere Welt einzusetzen.

Kontakt: geraldine.viret@publiceye.ch

Twitter: @GeraldineViret

Auf Twitter kommentieren: #PublicEyeStandpunkte

Dieser Text ist eine Übersetzung des französischen Originaltextes.

Blog #PublicEyeStandpunkte

Unsere Fachleute kommentieren und analysieren, was ihnen unter den Nägeln brennt: Erstaunliches, Empörendes und manchmal auch Erfreuliches aus der Welt der globalen Grosskonzerne und der Wirtschaftspolitik. Aus dem Innern einer journalistisch arbeitenden NGO und stets mit der Rolle der Schweiz im Blick.