Der Schweizer Modefonds

Mit dem Schweizer Modefonds sagen wir Fast Fashion den Kampf an.

100’000 Tonnen Schweizer Altkleider pro Jahr, ausbeuterisch produziert, hastig konsumiert, als Müll verbrannt oder exportiert – aus den Augen, aus dem Sinn?

Wir fordern: Regulieren statt Ignorieren. Wer Wegwerfmode verkauft, muss für die Schäden zahlen.

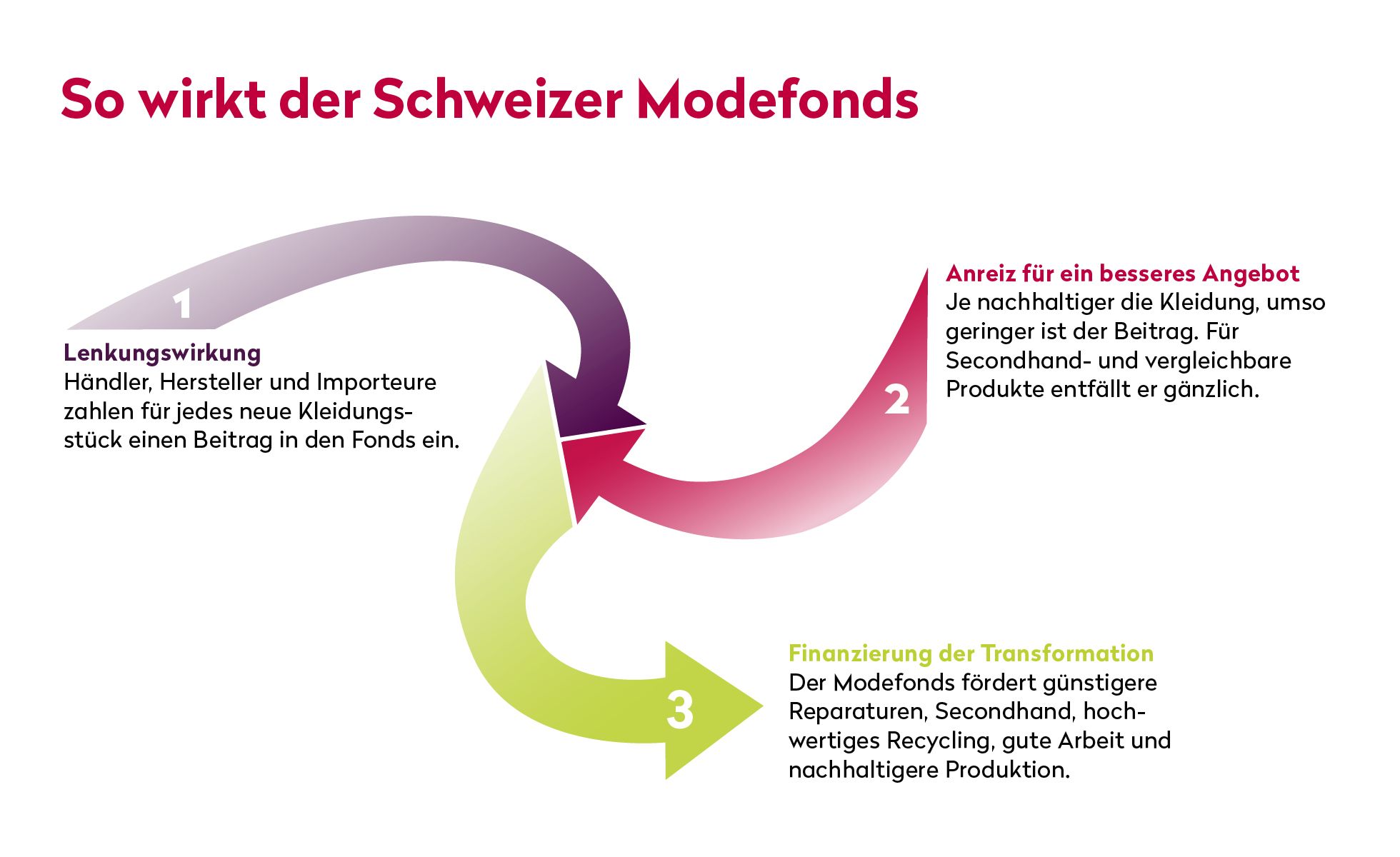

Für neue verkaufte Kleidung zahlt die Modeindustrie in den Schweizer Modefonds ein. Der Clou: Je nachhaltiger die Produkte, umso geringer der Beitrag. So setzen wir starke Anreize für gute, faire und langlebige Mode.

Mit dem Schweizer Modefonds boosten wir die Modewende

Wir fördern günstigere Reparaturen, mehr Secondhand-Angebote, hochwertiges Recycling, nachhaltigere Produktion. Wir schaffen eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft für gute Mode in der Schweiz, statt unseren Fast-Fashion-Müll weiter auf anderen Kontinenten abzuladen.

Unsere Unterstützer*innen

Weshalb Organisationen, Verbände und Privatpersonen den Vorschlag für einen Schweizer Modefonds unterstützen.

FAQ - Fragen und Antworten zum Fonds

Weitere Informationen

-

Was ist der Schweizer Modefonds?

Der Schweizer Modefonds ist eine von Public Eye vorgeschlagene Massnahme, um die negativen Auswirkungen der Fast Fashion in der Schweiz zu bekämpfen. Wer neue Textilprodukte verkauft, herstellt oder importiert, soll einen Beitrag in den Fonds einzahlen. Mit dem Geld sind verschiedene Massnahmen zu finanzieren, die eine nachhaltigere Modeindustrie fördern, wie zum Beispiel günstigere Reparaturen, mehr Angebote von Secondhand-Kleidung, ein besseres Recycling von Textilien in der Schweiz (statt der Entsorgung im Ausland) sowie eine umweltfreundlichere und fairere Produktion von Mode.

-

Warum braucht es diesen Fonds?

Jährlich fallen in der Schweiz rund 100'000 Tonnen Altkleider an. Diese werden oft unter schlechten Bedingungen hergestellt, nur kurze Zeit getragen und dann als Abfall verbrannt oder in andere Länder exportiert. Kaum etwas wird rezykliert. Das widerspricht den Zielen der Schweiz für eine nachhaltige Entwicklung. Der Bundesrat selbst hat darauf hingewiesen, dass im Bereich Textilien wirksame Massnahmen fehlen, um den Konsum und die Produktion nachhaltiger zu gestalten. Der Schweizer Modefonds soll hier einen wichtigen Beitrag leisten und eine Trendumkehr, weg von Fast Fashion, anstossen.

-

Wer zahlt in den Fonds ein?

Die Verantwortung für die Einzahlung in den Schweizer Modefonds liegt bei den Händlern, Herstellern und Importeuren von neuen Konsumgütern aus den Bereichen Heimtextilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren. Sie sollen pro Stück oder pro Mengeneinheit einen Beitrag in den Fonds leisten, wenn sie diese Produkte in der Schweiz verkaufen.

-

Und was ist mit ausländischen Onlinehändlern wie Shein oder Zalando?

Der Vorschlag sieht vor, dass die Modeabgabe von allen Händlern und Herstellern entrichtet werden muss, die neue Textilprodukte in der Schweiz in Verkehr bringen. Das schliesst auch ausländische Onlinehändler wie Shein, Temu oder Zalando ein. Im Onlinehandel könnten die Betreiber der Verkaufsplattformen diese Beiträge stellvertretend einzahlen. Damit es nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt, sollen alle Anbieter, die Mode in der Schweiz verkaufen, ihren Beitrag leisten.

-

Und was ist mit Menschen, die sich diesen Aufschlag nicht leisten können?

Es ist verständlich, dass Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf einkommensschwache Haushalte bestehen. Die Belastung kann jedoch gemildert werden:

- Einerseits passen sich Sozialhilfeleistungen an Preisentwicklungen an. Sie orientieren sich in der Schweiz am Grundbedarf für den Lebensunterhalt inklusive eines durchschnittlichen Warenkorbs, zu dem auch Kleider und Schuhe gehören.

- Andererseits fördert der Schweizer Modefonds das Angebot an günstigeren Secondhand- und reparierten Kleidungsstücken sowie langlebigeren Neuwaren, was gerade für Haushalte mit kleinem Budget eine Entlastung darstellen kann.

-

Aber dann nimmt doch einfach der Einkaufstourismus noch mehr zu!

Im vorgeschlagenen Umfang dürfte der Aufschlag für den Fonds kein entscheidender Faktor sein, um extra im Ausland einzukaufen, schliesslich ist dies auch mit Aufwand und Kosten verbunden. Zudem ist es bereits heute so, dass Einkäufe über der Wertfreigrenze von 150 Franken pro Person beim Grenzübertritt angemeldet werden müssen. Dies geschieht inzwischen einfach elektronisch per App. Es wäre denkbar, dass künftig auf diesem Weg auch einfach im gleichen Prozess die Beiträge für den Schweizer Modefonds erhoben werden könnten, wenn die entsprechenden Freigrenzen überschritten werden. So könnten Ausweichbewegungen minimiert werden.

-

Wie viel muss man pro Kleidungsstück bezahlen?

Die Beiträge sind von Händlern und Herstellern und nicht direkt von Konsument*innen zu zahlen. Doch es ist wahrscheinlich, dass die Unternehmen die Beiträge in den Verkaufspreis einpreisen. Die genaue Höhe der Beiträge ist noch nicht festgelegt und soll in regelmässigen Abständen überprüft und angepasst werden, damit die vorgesehene Wirkung erzielt wird. Der Vorschlag nennt aber erste Schätzungen zur Veranschaulichung: Für Socken und Unterwäsche könnten es etwa 0.5 bis 1 CHF pro Artikel, Paar oder Set sein, und für einfache Oberbekleidung vielleicht 1 bis 2 CHF pro Stück. Diese Beträge sind aber noch nicht definitiv.

-

Werden nachhaltige Produkte oder Secondhandkleider günstiger?

Ein wichtiger Teil des Vorschlags ist, dass Produkte, die nachweislich nachhaltiger sind, weniger oder gar keine Beiträge in den Schweizer Modefonds zahlen müssen. Bei Secondhand-Artikeln soll zum Beispiel ganz auf einen Beitrag verzichtet werden. Tiefere Beiträge sind vorgesehen für Produkte aus biologisch angebauten Fasern, aus recycelten Alttextilien, die unter guten und fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden, beispielsweise mit existenzsichernden Löhnen für die Arbeiter*innen. Der Fonds schafft damit einen finanziellen Anreiz für Händler und Hersteller, mehr nachhaltige Mode anzubieten.

-

Was passiert mit dem Geld im Fonds?

Die Einnahmen aus dem Schweizer Modefonds sollen eingesetzt werden, um die Nachhaltigkeit im Textilsektor zu verbessern. Es könnten Programme zur Sensibilisierung und Beratung von Konsumenten und Unternehmen finanziert werden, ebenso Massnahmen zur Förderung einer längeren Nutzungsdauer von Kleidung wie Reparaturboni oder Nähkurse. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterstützung von besseren Systemen zum Sammeln, Sortieren und Verwerten von Alttextilien, um die Wiederverwendung in der Schweiz zu erhöhen. Auch Beiträge zu internationalen Programmen für bessere Arbeitsbedingungen und der Schutz von Menschenrechten in der globalen Textilproduktion sind denkbar, ebenso wie die Unterstützung von Produzentinnen und Produzenten beim Umstieg auf ökologischen Faseranbau und die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich nachhaltiger Textilien.

-

Wie werden die Mittel des Fonds aufgeteilt?

Die Mittel sollten zu etwa gleichen Teilen in drei Hauptbereiche investiert werden: 1. Verlängerung der Lebensdauer von Kleidung; 2. Sammlung, Recycling und umweltfreundliche Entsorgung von Textilien sowie Forschung und Entwicklung, 3. Förderung einer sozial und ökologisch nachhaltigeren Produktion von Mode.

-

Wie würde der Fonds günstigere Reparaturen fördern?

Ziel ist es, Reparaturen attraktiver und günstiger zu machen, um so die Lebensdauer von Textilien zu verlängern und die Menge an Textilabfällen zu reduzieren. Konsumentinnen und Konsumenten könnten beispielsweise einen Gutschein oder einen direkten Rabatt auf die Reparaturkosten erhalten. Ein solches System gibt es bereits in Frankreich, wo die Textilabgabe mit einem Reparaturbonus für Schuhe gekoppelt ist.

-

Hilft der Fonds der Umwelt?

Ja, der Fonds soll einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Durch die Lenkungswirkung der Abgabe sollen weniger umweltschädliche Produkte nachgefragt werden. Die Anreize für nachhaltigere Produkte fördern umweltfreundlichere Produktionsweisen und Materialien. Und die Finanzierung von Recycling und längerer Nutzung von Kleidung soll dazu beitragen, die Abfallmengen und den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

-

Was ist mit fairen Arbeitsbedingungen?

Der Schweizer Modefonds berücksichtigt auch soziale Aspekte. Er sieht vor, dass Produkte, die unter guten Arbeitsbedingungen und mit fairer Entlohnung hergestellt wurden, von geringeren Beiträgen profitieren können. Zudem sollen über den Fonds auch internationale Programme unterstützt werden, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und den Schutz der Menschenrechte in der Textilindustrie einsetzen.

-

Ist der Schweizer Modefonds eine Belastung für die Wirtschaft oder eher eine Chance?

Der Fonds schafft starke Anreize für Innovationen im Bereich nachhaltiger Materialien, langlebiger Produkte und zirkulärer Geschäftsmodelle. Dies kann dazu führen, dass Schweizer Unternehmen eine Vorreiterrolle in einem wachsenden Marktsegment einnehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken. Zudem fördert der Fonds lokale Wirtschaftskreisläufe durch die Unterstützung von Reparaturdienstleistungen, Secondhand-Anbietern und Recyclingunternehmen.

-

Was ändert sich für mich als Konsument*in?

Kurzfristig könnten Konsument*innen möglicherweise einen leichten Preisanstieg bei neuen, nicht-nachhaltigen Modeartikeln bemerken. Langfristig soll der Fonds aber dazu führen, dass die Auswahl an qualitativ hochwertigeren, langlebigeren und nachhaltigeren Produkten steigt. Zudem könnten Reparaturdienstleistungen zugänglicher und günstiger werden, und auch das Angebot an Secondhand-Mode könnte attraktiver werden.

-

Gibt es ähnliche Projekte in anderen Ländern?

Ja, der Vorschlag verweist auf Beispiele in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, Schweden und Ungarn, die bereits ähnliche mengenabhängige Abgaben auf Textilien eingeführt haben, oft in Kombination mit Massnahmen zur Förderung von Reparatur und Recycling. Diese Beispiele zeigen, dass das Konzept durchaus in anderen Kontexten funktioniert.

-

Wer kontrolliert den Fonds und seine Verwendung?

Die genaue Steuerung und Kontrolle des Schweizer Modefonds sollen in einem Gesetz und einer Richtlinie festgelegt werden. Es ist vorgesehen, dass verschiedene Interessengruppen und Expert*innen aus Industrie, Handel, Kreislaufwirtschaft, Konsument*innenschutz und Wissenschaft in die Ausgestaltung und Bewertung des Fonds einbezogen werden. Die fachliche Aufsicht soll beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) liegen; das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) soll für die Erhebung und Verwaltung der Beiträge zuständig sein.

-

Ist der Fonds eine neue Steuer?

Nicht ganz, auch wenn es Ähnlichkeiten gibt. Es handelt sich bei der Abgabe für den Fonds nicht um eine Steuer im klassischen Sinne, die sich am Wert von Produkten bemisst und im Bundeshaushalt landet, sondern um eine Lenkungsabgabe pro Artikel, die in einem zweckgebundenen Fonds fliesst. Ziel ist es, umweltschädliche und sozial ungerechte Produktionsweisen weniger attraktiv zu machen und nachhaltigere Alternativen zu fördern.

-

Was ist Fabric Loop und was sind die Unterschiede zum Schweizer Modefonds?

Fabric Loop ist eine Initiative des Branchenverbands Swiss Textiles und einiger engagierter Unternehmen. Ziele sind das Schliessen der Stoffkreisläufe, mehr Transparenz und die stärkere Ausrichtung des Produktdesigns auf Kreislauffähigkeit. Zur Finanzierung der Vorhaben sollen vorgezogene Recyclingbeiträge eingeführt werden.

Der Vorschlag für den Schweizer Modefonds geht in einigen Punkten weiter als Fabric Loop: Er zielt beispielsweise mit stärkerer Lenkungswirkung direkt auf die Reduktion von Fast Fashion. Zudem sollen aus dem Fonds auch Massnahmen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette gefördert werden.

Der Modefonds ist aktuell der weitreichendste Vorschlag im Schweizer Diskurs, doch er ist nicht gegen andere Vorschläge gerichtet. Jede Initiative für langlebigere Mode und zur Eindämmung von Fast Fashion ist willkommen.

-

Was tun mit stark beschädigten oder unbrauchbaren Kleidungsstücken?

- Sinnvoll selbst weiternutzen? Am sinnvollsten ist es, noch verwendbare Teile der Stoffe im eigenen Haushalt weiter zu nutzen, zum Beispiel als Putzlappen, Flickzeug oder für Bastelprojekte. Dies verlängert die Lebensdauer der Fasern direkt und spart Ressourcen.

- Textilien, die stark verschmutzt sind, zum Beispiel mit Farbe, Öl oder ähnlichen Substanzen, gehören in der Regel in den Kehricht. Ausnahme: Wenn die Textilien mit besonderen Gefahrenstoffen kontaminiert sind, die nicht in den normalen Haushaltsabfall gelangen dürfen, sollten sie fachgerecht entsorgt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallberatung oder den Sammelstellen für Sonderabfälle über die korrekte Entsorgung.

- Für Textilien, die zwar zerschlissen, aber nicht gefährlich verschmutzt sind und potenziell noch als Lumpen oder für das Faser-Recycling (z.B. für Dämmstoffe) genutzt werden könnten, stehen Konsument*innen vor einem praktischen Dilemma:

- Gibt man diese in den Kehricht, werden sie verbrannt. Dies ist zwar eine praktische Lösung, stellt aber eine Rohstoffverschwendung dar, denn eigentlich könnte man die Rohstoffe noch verwenden.

- Gibt man sie in die Containersammlung, kommen sie in die Sortierung. Dort bedeutet zeigt sich das Problem, dass stark beschädigte Textilien für die Sammler einen hohen Sortieraufwand auslösen. Zwar besteht theoretisch die Chance, dass die Textilien zu Lumpen, Dämmstoffen oder dem Faser-Recycling zugeführt werden. Das Recycling ist heute jedoch wirtschaftlich kaum rentabel, und die Nachfrage nach Lumpen durch die riesigen Mengen an Textilabfällen eigentlich gesättigt. Die Handhabung solcher Textilien ist für die Sammelunternehmen daher ein Verlustgeschäft, weshalb sie verständlicherweise oft darum bitten, nur noch tragbare Altkleider abzugeben.

- Wie das Dilemma gelöst werden könnte: Dieses Dilemma könnte durch eine Änderung der Praxis auf kantonaler Ebene gelöst werden. Die Abfallverordnung (VVEA) verpflichtet die Kantone eigentlich dazu, verwertbare Anteile des Siedlungsabfalls soweit möglich separat zu sammeln und stofflich zu verwerten. Die Kantone müssten entweder bei der Ausschreibung der Sammeldienste die Unternehmen verpflichten, alle Textilien anstandslos anzunehmen (ausser stark verschmutzte), oder sie müssten eine separate Sammlung und Verwertung speziell für nicht mehr nutzbare Alttextilien organisieren. Da sich beide Varianten wirtschaftlich nicht selbst tragen würden, bräuchte es dafür ein stabiles Finanzierungssystem. Genau hier setzt der von Public Eye vorgeschlagene Schweizer Modefonds oder eine andere Form einer vorgezogenen Recyclinggebühr an: Solche Mechanismen könnten die notwendigen Mittel bereitstellen, um eine ökologisch sinnvolle Verwertung aller Alttextilien zu ermöglichen, auch der nicht mehr tragbaren.

Solange diese umfassenden systemischen Lösungen noch nicht flächendeckend etabliert sind, ist ein bewusster Umgang mit unseren Textilien – von der Vermeidung unnötiger Käufe über die längstmögliche Nutzung bis hin zur informierten Entsorgung (differenzierter Umgang mit verschmutzten/kontaminierten Textilien, Abwägung beim Dilemma zerschlissener Kleidung) – der beste Beitrag, den wir als Konsument*innen leisten können.

-

Welche positiven Auswirkungen gibt es bei Massnahmen ähnlich dem Schweizer Modefonds in anderen Ländern?

Bisher gibt es nur in wenigen Ländern vergleichbare Modelle zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Textil- und Modebranche, in vielen werden allerdings gerade entsprechende Lösungen entwickelt.

Während einige einen engeren Fokus auf Sammlung und Recycling legen, ist das System in Frankreich mit der Organisation Refashion umfassender gestaltet. Die Organisation hat die Sammlung gebrauchter Textilien deutlich gesteigert und fördert deren Wiederverwendung und Recycling. Ein hervorzuhebendes konkretes Beispiel ist der Reparaturbonus. Mit über 150 Millionen Euro, die von 2023 bis 2028 investiert werden, macht dieser Bonus Reparaturen für Konsument*innen finanziell attraktiver. Der Bonus funktioniert ganz direkt: Wer z.B. bei einer der mehr als 1500 teilnehmenden Werkstätten einen kleinen Reissverschluss reparieren lässt, erhält einen Rabatt von 8 Euro. Das ermutigt die Menschen, Kleidung und Schuhe länger zu nutzen, reduziert dadurch Abfall und unterstützt gleichzeitig lokale Reparaturwerkstätten.

Über Refashion sollen von 2023 bis 2028 fast 1.2 Milliarden Euro in die Transformation des Sektors fliessen. Diese Mittel unterstützen neben der Reparatur auch den Ausbau der Sammel- und Sortierinfrastruktur, die Förderung der Wiederverwendung sowie Investitionen in Forschung, Entwicklung und Industrialisierung des Textilrecyclings. Gleichzeitig wird auch das französische Modell kontinuierlich weiterentwickelt.

Diese Beispiele sind schon heute Teil der Lösung

Für unsere Vision einer Kreislaufwirtschaft, die gerecht, umweltfreundlich und sozial ist, setzen sich auch andere ein. Hier einige Initiativen in der Schweiz und weltweit, die Teil der Lösung sind und vom Schweizer Modefonds profitieren könnten.

Weitere Informationen

-

Repair Café

Schweizweit bieten über 250 Repair Cafés Hand für Reparaturen.

Repair Cafés sind ehrenamtliche Treffen, an die Besuchende defekte Produkte von zuhause mitbringen und mit anderen oder auch allein reparieren können. Die Repair Cafés sind lokal organisiert und ehrenamtlich geführt, weshalb nicht alle dasselbe Angebot haben. Von Haushaltsgeräten über Unterhaltungselektronik bis hin zu Spielzeugen und Textilien landet aber alles auf den Reparaturtischen, um von freiwilligen Reparateur*innen kostenlos geflickt zu werden.

Insgesamt führen die Repair Cafés in der Deutschschweiz über 18'000 Reparaturen pro Jahr aus. An den über 800 Terminen, die es jährlich gibt, braucht es keine Anmeldung: einfach vorbeigehen und den defekten Gegenstand mitbringen. Vorab lohnt sich ein Blick auf das konkrete Angebot des lokalen Cafés: Sind Textilien dabei oder nicht?

Die Reparaturen sind kostenlos, Ersatzteile können vor Ort günstig gekauft werden. Allfällige Wartezeiten vergehen bei Kaffee und Kuchen im Nu. Die Repair Cafés werden vom Konsumentenschutz unterstützt, sind aber auf Spenden angewiesen.

-

Walk-in Closet

«Tauschen statt Kaufen» ist das Motto von Walk-in Closet Schweiz.

Der Non-Profit-Verein Walk-in Closet Schweiz engagiert sich für eine nachhaltigere und gerechtere Modewelt und setzt beim Konsumverhalten an: Kleidertauschbörsen bieten eine Alternative zum Kleiderkauf an. Es gibt sie an rund 30 Orten in der Schweiz.

Um die Besucher*innen zu sensibilisieren, arbeitet Walk-in Closet mit Public Eye zusammen und ist auf Social Media aktiv. Auf Anfrage bietet der Verein Workshops oder Referate zum nachhaltigen Kleiderkonsum an. Er will möglichst viele Menschen dazu animieren, ihren eigenen Kleiderkonsum zu reflektieren und ihn bewusster zu gestalten.

Walk-in Closet startete 2011 als kleines Studierenden- Projekt, heute ist es die grösste Organisation von Kleidertauschbörsen in der Schweiz mit jährlich mehreren hundert engagierten Freiwilligen. Der Kleidertausch kann auch im Onlineshop erfolgen. Wer will, erfasst nicht mehr benötigte Kleider online, schickt sie ein oder bringt sie vorbei, erhält dafür Tauschpunkte, wählt online Lieblingsteile aus und lässt sich diese zuschicken oder holt sie ab.

-

Gute Arbeit weltweit

Internationale Programme stärken Arbeitsrechte in der Textilindustrie

Ohne Gerechtigkeit und gute Arbeit gibt es keine nachhaltige Mode. Darum braucht es Programme für faire Arbeitsbedingungen, grosse und kleine, die sich gezielt für konkrete Fortschritte einsetzen.

Das Programm Better Work der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bringt Regierungen, Modefirmen und Gewerkschaften zusammen und wird auch von der Schweiz gefördert. Better Work ist direkt in Textilfabriken aktiv, mit Beratung, Trainings für Beschäftigte und Kontrollen vor Ort. Dort zeigen sich auch die Grenzen des Programms, denn Missstände werden bei ihnen nicht immer zuverlässig erkannt. Die Erkenntnisse aus der Praxis fliessen in nationale und internationale politische Diskussionen ein, um Arbeitsbedingungen systematisch zu verbessern.

Wenn es um Gesundheits- und Arbeitssicherheit in Textilfabriken geht, spielt der International Accord eine herausragende Rolle, über den wir im Public Eye Magazin mehrfach berichtet haben.

Das ermutigende Projekt «Derechos Laborales» der Schweizer Entwicklungs- organisation Brücke Le Pont in El Salvador zeigt, dass wirkungsvolle Projekte nicht gross sein müssen. Brücke Le Pont unterstützt, unter anderem zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft und einer lokalen Frauenrechtsorganisation, sogenannte Urteilvollstrecker*innen. Diese helfen Textilarbeiter*innen wie Irma Mestizo (siehe Foto) dabei, gerichtlich zugesprochene Löhne und Sozialleistungen auch wirklich zu erhalten, was im langsamen Rechtssystem des Landes sonst leider oft scheitert. Allein 2024 erhielten so beinahe 5000 Beschäftigte Rückzahlungen in Höhe von 5,1 Millionen US-Dollar.

-

Re-Commerce Atacama

Re-Commerce Atacama realisierte einen Kleiderversand aus der grössten Modedeponie der Welt.

Als Hinterlassenschaft der Modeindustrie landen jedes Jahr mehrere Zehntausend Tonnen Kleidung im Sand der chilenischen Atacama-Wüste. Dieses Phänomen hat die grösste Modedeponie der Welt geschaffen. Kaum zu glauben, aber viele dieser Kleidungsstücke sind brandneu. Anstatt sie billiger zu verkaufen oder an Bedürftige zu verschenken, wirft die Modeindustrie sie lieber weg.

Anfang 2025 hat sich ein chilenisches Kollektiv unter dem Namen Re-Commerce Atacama daran gemacht, die Atacama-Wüste zu retten, indem sie diese Kleider, darunter brandneue Outfits bekannter Marken, kostenlos abgaben. Wer ein Teil bestellte, bezahlte nur die Kosten für den Versand. Reinigung und Verpackung übernahmen Freiwillige von Organisationen wie Fashion Revolution Brasil.

Das Projekt, das einen weltweiten Versand der Kleider anbot, war dermassen erfolgreich, dass der virtuelle Laden Anfang Mai 2025 ausverkauft war. Lieferstopp! Nun sind die Organisationen hinter Re-Commerce Atacama daran, das Projekt zusammen mit chilenischen NGOs auf eine langfristig tragfähige Basis zu stellen.

-

Tell-Tex

Der Kleidersammler Tell-Tex will das Recycling von Altkleidern in die Schweiz holen.

Tell-Tex sammelt jedes Jahr rund 20'000 Tonnen Kleider ein. Das entspricht fast einem Drittel der schweizweit erfassten und gesammelten Mengen. Heute werden die gesammelten Kleider an zertifizierte Sortierwerke in Europa verkauft. Rund 40% oder circa 8'000 Tonnen werden als Putzlappen, Schütt- und Füllmaterial weiterverwendet oder müssen verbrannt bzw. entsorgt werden.

Nun plant Tell-Tex, mit der Firma Säntis Textiles in St. Margrethen SG das erste industrielle Recyclingzentrum für Altkleider und Heimtextilien in der Schweiz zu bauen. «In einer innovativen Anlage sollen diese zukünftig in mehreren Schritten vollautomatisch sortiert und recycelt werden, um als Sekundärrohstoff etwa für die Garnproduktion wiederverwendet zu werden», sagt Ercüment Yildirim, Geschäftsführer von Tell-Tex. Damit will der Kleidersammler einen wichtigen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft im Textilbereich machen.

-

Fair Fashion Factory

In Basel stärkt die Fair Fashion Factory den regionalen Textilkreislauf.

In einem Pilotprojekt der Fair Fashion Factory haben Anfang 2025 über 100 Freiwillige 5 Tonnen Altkleider sortiert. Tell-Tex leerte dafür an drei Tagen seine Container in Basel-Stadt und Umgebung und stellte den Inhalt für die Studie zur Verfügung.

«Das meiste ist zwar Fast Fashion, also Billigmode, und besteht aus Kunstfaserstoffen», sagt Anna Cordasco, Co-Leiterin des Vereins Fair Fashion Factory. Gleichzeitig habe sie der gute Zustand und die hohe Qualität einiger Kleidungsstücke erstaunt. Die Helfenden hätten über 1 Tonne Kleider mitgenommen.

Die Machbarkeitsstudie soll einerseits quantifizieren, was genau in welcher Qualität anfällt. Zudem wurden mögliche Abnehmer*innen für ein Up- oder Recycling gesucht und gefunden – etwa Secondhandläden, Kleiderdesigner*innen oder Recyclingfirmen.

In einem zweiten Projekt namens «Ladenhüter in Bewegung», welches das Bundesamt für Raumentwicklung fördert, wird eine Lösung für unverkaufte Neuware erforscht. Dabei sollen Produkte mit lokalen Designer*innen umgestaltet werden.

-

DePoly

Ein Start-up will Geweben aus und mit Polyester ein zweites Leben ermöglichen.

«Die Welt ist voller Plastikabfälle.» Aus dieser Erkenntnis heraus wurde DePoly im Jahr 2020 gegründet. Die Lösung des Cleantech-Start-ups aus Sitten: Recycling von PET und Polyester, auch in Mischgeweben, wie sie in Kleidern häufig vorkommen. Dazu hat DePoly einen chemischen Prozess entwickelt, der PET und Polyester in zwei Verbindungen zerlegt, die von der Industrie wiederverwendet werden können. Bei Textilien werden auch die Fasern zurückgewonnen. Es handle sich um eine Endlosschleife, erklärt Samantha Anderson, CEO und Mitbegründerin von DePoly.

2024 hat DePoly in ihrer Anlage, die sich derzeit in der Pilotphase befindet, 1 Tonne Kunststoffabfälle verarbeitet. In einer neuen Demonstrationsanlage, die für diesen Sommer geplant ist, sollen bis Ende Jahr 500 Tonnen erreicht werden. Mit dem langfristigen Ziel, «einen Mehrwert für Abfall zu schaffen und die Menge an Plastikmüll, die in die Umwelt gelangt, zu reduzieren».

-

TexUp

Das Walliser Unternehmen Texup verwandelt Altkleider in Akustikplatten

Alles begann mit dieser Feststellung: Die Schweiz erstickt in Textilabfällen, und dennoch gibt es nur sehr wenige Infrastrukturen, die dieses Material recyceln. «Dabei ist die Textilindustrie eine der umweltschädlichsten der Erde», erklärt Boris Héritier, Mitgründer von Texup.

An der Walliser Fachhochschule HES-SO haben er und sein Kompagnon Sylvain Baudin sich eine Lösung ausgedacht: Sie wollten weggeworfene Kleidungsstücke aus Textilcontainern sammeln, sie zerkleinern und ihnen als Akustikplatten neues Leben einhauchen.

Heute arbeitet das Unternehmen mit Sitz in Sitten mit Partnern aus dem Wallis und dem Waadtland zusammen und zählt Unternehmen, Universitäten, Schulen, ein Krankenhaus und sogar ein Gericht zu seinen Kunden. 2024 hat Texup über 1500 Kilogramm Textilien recycelt.

Langfristig will das Unternehmen «alle in Container geworfenen Kleidungsstücke wiederverwerten können», sagt Héritier. Was heute als Abfall betrachtet wird, will Texup «in ein Produkt verwandeln, das so nachhaltig und so umweltfreundlich wie möglich ist – ein Objekt mit hoher Wertschöpfung».

Podcast

David Hachfeld, unser Experte für gerechte Wertschöpfungsketten und Mode, erklärt im Podcast «Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext» den Modefonds genauer.