Bekommt die Schweiz ihr Fast-Fashion-Problem in den Griff? Eine Zwischenbilanz.

1. Oktober 2025, David Hachfeld

2025 ist viel geschehen im Kampf gegen die Wegwerfmode. Allein in der Schweiz ist jedes Jahr die gigantische Menge von 100'000 Tonnen Altkleidern zu entsorgen – vor allem wegen Fast Fashion. Der Kassensturz von SRF führte uns im August vor Augen, wie Berge dieses Konsummülls in Ghana vor sich hin rotten und die Umwelt und das Meer verschmutzen. Doch Probleme zeigen sich nicht nur in fernen Ländern: Das schiere Ausmass und die durch die Wegwerfmode abnehmende Qualität der Altkleider bringt das Sammelsystem an den Anschlag. Die Preise sind kollabiert, die Insolvenzwelle in der Branche hat inzwischen zwei deutsche Tochterunternehmen des Schweizer Branchenprimus Texaid erreicht. Nur schon, um den drohenden Kollaps der Sammelsysteme abzuwenden, muss etwas gehen.

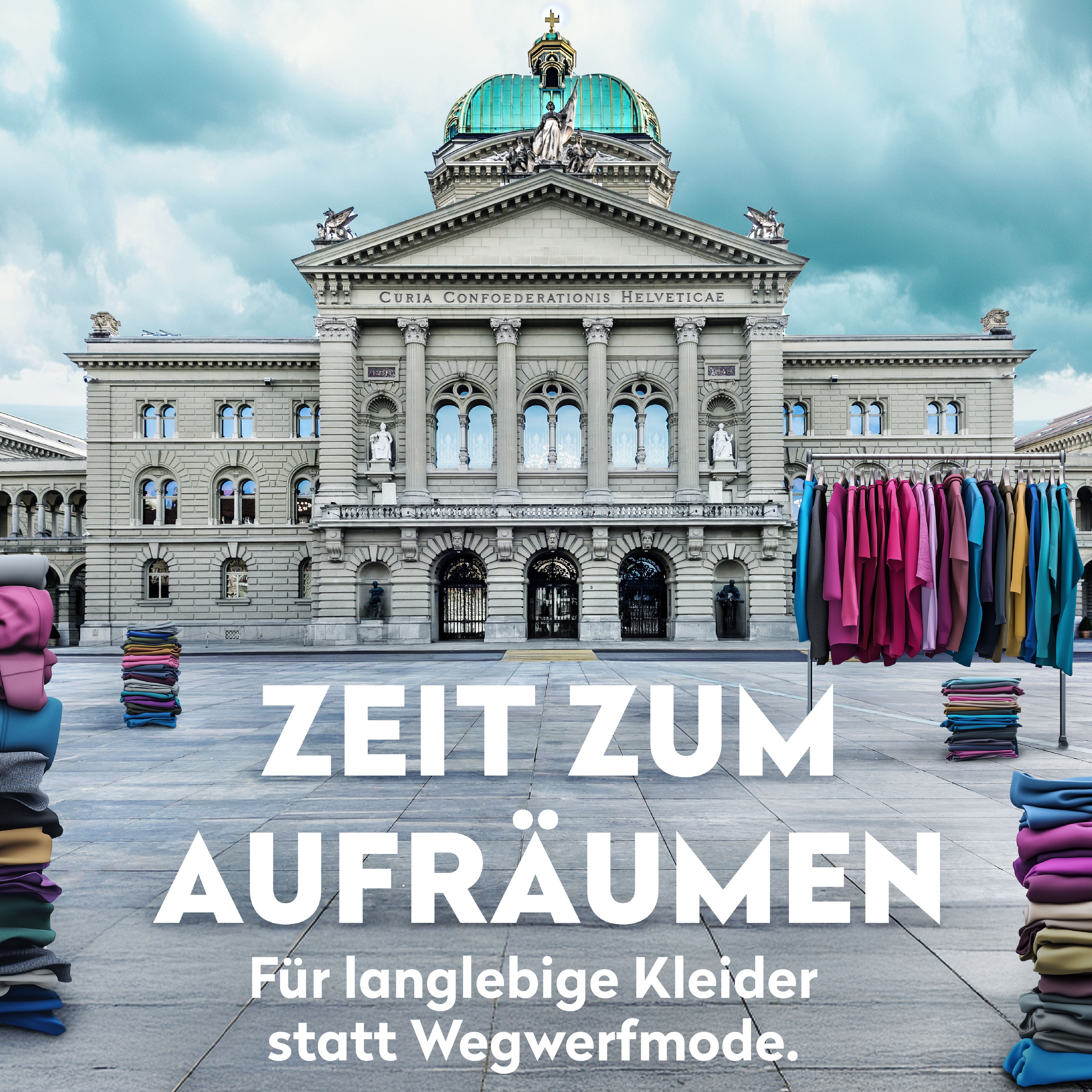

Und es tut sich auch was: 34'670 Menschen unterstützten die Petition von Public Eye für einen Schweizer Modefonds. Mit einer gemeinsamen Aktion auf dem Bundesplatz forderten 13 zivilgesellschaftliche Organisationen dringend politische Massnahmen.

©

Florian Blumer

©

Florian Blumer

Der Bundesrat hat einen Bericht zur Verwertung gebrauchter Textilien in der Schweiz vorgelegt und diskutiert darin auch Handlungsoptionen, jedoch ohne sich zu positionieren. Im Parlament plädieren Nationalrätin Sophie Michaud Gigon (Grüne/VD) und weitere Volksvertreter*innen quer durch das politische Spektrum für die Einführung einer vorgezogenen Recyclinggebühr und einen Modefonds. Die Stadt Zürich reagiert auf die Krise mit dem Entscheid, die Textilsammlung ab 2027 wieder selbst zu übernehmen und die Wiederverwertung im Inland zu fördern. Und mit Fabric Loop anerkennt zumindest ein Teil der Branche den Handlungsbedarf.

Es geht nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie

Nun gilt es, das Momentum zu nutzen und Nägel mit Köpfen zu machen. Drei Vorschläge stehen im Raum. Und auch wenn wir eine klare Präferenz für die umfassendste Variante haben, sehen wir bei allen ein gewisses Problemlösungspotenzial. Aber schauen wir uns die Optionen der Reihe nach an:

Weitere Informationen

-

Drittbeste Lösung: eine Brancheninitiative mit Fragezeichen

Die Textilbranche möchte natürlich eine Lösung, die sie selbst kontrolliert. Unter dem Namen «Fabric Loop» arbeitet der Industrieverband Swiss Textiles mit ein paar Unternehmen an einem freiwilligen System mit einem vorgezogenen Recyclingbeitrag. Ab 2027 sollen damit Sammlung, Recycling und andere Elemente der Kreislaufwirtschaft gefördert werden. Die Hoffnung der Initiant*innen: Wenn genügend Unternehmen freiwillig mitmachen, könnte der Bund das System für allgemeinverbindlich erklären und so auch Trittbrettfahrer zur Kasse bitten.

Doch genau hier liegt die erste grosse Hürde: Für eine Allgemeinverbindlicherklärung müssten rund 70% des Marktvolumens bereits an Bord sein (Art. 32ater USG). Bisher engagieren sich bei Fabric Loop jedoch nur rund ein Dutzend eher kleinere Firmen. Die für den Löwenanteil des Problems verantwortlichen Zalando, Ikea, H&M, Zara, Shein, Coop, Migros & Co. glänzen bisher durch Abwesenheit. Ohne sie wird die Branchenlösung scheitern.

Die zweite Herausforderung liegt in zahlreichen ungelösten Details. Bisher hat Fabric Loop noch keine konkreten Vorschläge präsentiert, wie das System aussehen soll. Wird der Beitrag variiert, um nachhaltigere Produkte und Geschäftsmodelle zu belohnen? Geht es nur um Textilien? Bisher werden diese zusammen mit Schuhen und Lederwaren gesammelt; ein System, das nur Textilien abdeckt, wäre ineffizient und für Konsument*innen verwirrend. Und geht es vor allem um Sammlung und Recycling oder auch um effektive Massnahmen zur Förderung von Reparatur und lokaler Wiederverwendung?

Fabric Loop vergleicht das Vorhaben gerne mit dem PET-Recycling. Doch dieser Vergleich entlarvt die Schwäche einer reinen Branchenlösung: Das PET-System hat bei der Sammlung zwar hohe Quoten, versagt aber an entscheidender Stelle – bei der Reduktion von Einweg-Verpackungsplastik. Eine Industrie, deren Geschäftsmodell auf dem Verkauf riesiger Mengen basiert, wird kaum freiwillig ein System schaffen, das diesen Konsum bremst.

-

Zweitbeste Variante: ein verbindliches System für alle

Dieser Branchenlösung stellt der Bundesratsbericht eine deutlich wirkungsvollere Alternative gegenüber: die Einführung einer vom Bund geschaffenen und kontrollierten Organisation mit einer vorgezogenen Recyclinggebühr (nach Art. 32abis USG). Anders als die Branchenlösung wäre dies ein obligatorisches System, an dem sich alle Marktteilnehmer*innen – ob Schweizer Händler oder ausländische Plattform – beteiligen müssten, vom ersten Tag an und ohne Schlupflöcher.

Die Ausgestaltung der Gebühr und die Verwendung der Gelder würden nicht von einem Teil der Industrie, sondern von der Politik definiert. Damit stiege die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Lösung nicht nur an den wirtschaftlichen Interessen der Branche orientiert, sondern auch am Gemeinwohl wie dem Schutz der Konsument*innen und den Schweizer Nachhaltigkeitszielen. Auf diesem Weg könnten auch Elemente eines Schweizer Modefonds realisiert werden. Zum Beispiel die Belohnung langlebiger, reparierbarer und fairer hergestellter Produkte durch tieferen Abgaben, während Wegwerfmode stärker zur Kasse gebeten würde. Bei der Verwendung der Mittel liessen sich zudem ein nationaler Reparaturbonus und Systeme zur lokalen Weiternutzung von Kleidern verankern.

Doch auch diese Variante greift zu kurz, um die Textilkrise an der Wurzel zu packen. Der Bundesrat räumt in seinem Bericht ein, dass ein neues Abfallsystem nur Teil der Lösung sein kann. Um Überproduktion und Überkonsum ganzheitlich anzugehen, brauche es «zusätzlich weitere Bemühungen wie z. B. Massnahmen im Bereich Produktdesign». Was uns zur besten Option führt.

-

Unser Favorit: eine politische Strategie für bessere Textilien

Am nachhaltigsten und klügsten wäre es, die vieldiskutierte Recyclinggebühr nicht isoliert, sondern als zentralen Baustein einer strategischen Regulierung des Sektors zu betrachten. Und damit grosse Synergiepotenziale zu nutzen.

Der Bundesrat selbst skizziert in seinem Bericht die dafür notwendigen Instrumente, versäumt bisher jedoch, für diese auch einzutreten: Mit dem neuen Umweltschutzgesetz könnte er etwa Mindestanforderungen an die Qualität, Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Textilien, Kleidung und Schuhen (kurz: Eco-Design) vorschreiben. Ebenso könnte er die Verwendung schädlicher oder nicht wiederverwertbarer Materialien verbieten und einen Mindestanteil an rezyklierten Fasern in neuen Produkten vorschreiben.

Ein weiteres wirksames Werkzeug ist der digitale Produktpass, wie ihn die EU einführen will. Er würde Konsument*innen mehr Transparenz bieten, Reparaturen erleichtern und der Recyclingindustrie bessere Informationen liefern. In Kombination mit einer Lenkungsabgabe, wie sie etwa bei Tabak oder CO2 bereits existiert, könnten der Anreiz für nachhaltigeren Konsum erhöht und Hersteller und Händler stärker zur Kasse gebeten werden, die weiter Wegwerfware in den Markt pressen wollen.

Parallel sollten mit gesetzlichen Sorgfaltspflichten, wie sie die Konzernverantwortungsinitiative fordert, die notwendigen ökologischen und sozialen Verbesserungen entlang der gesamten Lieferkette gefördert werden. Am besten flankiert durch ein Förderprogramm für kreislauffähige Geschäftsmodelle, für bessere Arbeitsbedingungen von der Produktion bis zur Entsorgung sowie durch eine strengere Regulierung von Marketing und psychologischen Verkaufstricks («Dark Patterns»), die den Überkonsum anheizen.

Echte Veränderung ist möglich

Nach Jahren des folgelosen Beklagens der Missstände kommt endlich Dynamik in die Debatte. Damit steigen die Chancen, dass die Schweizer Politik vom beobachtenden Abwarten ins Handeln kommt.

Am besten gleich in Richtung einer umfassenden politischen Strategie, die auch beim Design, den Produktionsmengen und den Arbeitsbedingungen ansetzt. In den kommenden Monaten werden dafür die Weichen gestellt. Es liegt nun an Parlament und Zivilgesellschaft, das aktuelle Momentum zu nutzen und sich nicht mit der drittbesten Lösung zufriedenzugeben. Jetzt ist die Zeit für mutige Massnahmen, die das Fast-Fashion-System wirklich umkrempeln.